Darwish Membahasakan Kekerasan

Semua orang yang tidak buta huruf harus membaca Mahmoud Darwish setidaknya sekali seumur hidupnya. Ya, barangkali klaim tersebut terlampau akbar untuk disematkan kepada seorang penulis. Izinkan saya menjelaskan mengapa demikian, dan mengapa pula Memory and Forgetfulness atau Dzaakir li-l-nisyaan (1987) adalah karya yang mampu membongkar imanensi kekerasan dalam bahasa.

Jam tiga. Subuh datang menunggangi api. Mimpi buruk merapat dari laut. Ayam-ayam jantan dari logam. Asap. Logam menyiapkan pesta untuk menyelubungi sang master dengan logam, dan fajar yang berpijar terang di segenap panca indra sebelum merebak. Gemuruh yang menghalauku dari tempat tidur dan melemparku ke lorong sempit ini. Aku tak ingin apa pun, dan tak berharap apa pun. (Halaman 48)

Darwish adalah sedikit dari penyair yang mampu membahasakan kekerasan yang tidak terkatakan. Keoksimoronan ini[1] dia tampilkan tidak hanya di atas kertas, namun di aras perjuangan wacana demi kebebasan tanah airnya. Pada tahun 1988, Darwish menulis Proklamasi Kemerdekaan Palestina, yang menopang pembentukan Negara Palestina. Sepanjang karir sastranya, Darwish tidak pernah bersimpang dari membicarakan kebebasan. Biar pun begitu, karya-karyanya tidak mengalami kemandegan formal. Puisi, prosa, esai, semua kena garap Darwish dengan kelokan dan lekukan sastrawi yang semakin menantang untuk dijelajahi di laju hari. (Kebebasan di) Palestina pada ujung penanya, menjadi metafor akan keruntuhan surgawi, kelahiran dan kebangkitan kembali, serta duka atas kehilangan dan pengasingan.[2]

Eksperimentasi sastranya kemudian menebal di tengah kehancuran material di sekitarnya. Kekerasan kemudian menjadi sesuatu yang sehari-hari, merusak batas antara fakta dan fiksi, koherensi dan alusi; hal-hal yang jamak ditemui dalam setiap halaman Memory and Forgetfulness (selanjutnya disebut Memory). Tidak ada yang ‘nyata’ dari, “Subuh datang menunggangi api. Mimpi buruk merapat dari laut.” Namun begitulah kenyataan, senyata jet tempur yang menjelma, “Ayam-ayam jantan dari logam.”

Memory lahir di tengah invasi Israel ke Lebanon pada 6 Juni 1983. Bagian-bagiannya mula muncul di al-Karmel, jurnal sastra yang diasuh oleh Darwish, pada tahun 1986. Asap, mesiu, debu kering Timur Tengah, dan darah merangsek ke dalam konvensi sastra, menjadikan Memory sebagai sebuah prosa yang harus dipahami sebagai puisi. Puisi dalam konvensinya, selalu merujuk pada kejamakan makna (polisemi) sebagai konsekuensi dari wujud pemurnian bahasa. Namun, dalam konteks ini, makna kemudian menjadi sesuatu yang terus menerus diproduksi, tanpa akhir, sebagaimana sejarah Bangsa Palestina yang dalam fase kiwarinya tidak memiliki ujung pangkal.

Sebab Palestina telah diubah dari tanah air menjadi slogan, bukan untuk bertindak tapi untuk digunakan sebagai alat guna membuat pernyataan mengenai berbagai peristiwa dan untuk membumbui diskursus tentang industri kudeta, berat dan ringan, sampai pernikahan keturunan perempuan terakhir dari Kalifah.

Di perbatasan, perang diumumkan di perbatasan. (Halaman 101)

Inilah gambaran kekerasan abadi (perpetual violence) dalam setiap tengkuk dan sendi bahasa. Sebuah perlawanan formal atas rezim kesusastraan—atas bahasa yang dikooptasi oleh konflik dan kependudukan. ‘Kelembutan’ tipikal dari yang puitis dalam Memory kemudian menjelma kekerasannya sendiri; alusi yang ‘menyederhanakan’ kekerasan yang tidak terkatakan menjadi bunga-bunga berbau mesiu dan angkara.

Kekerasan kuasi-implisit—karena terselubung yang-puitis—dalam Memory sendirinya merupakan gejala subyektivitas. Artinya, keputusan sadar untuk menulis prosa dalam bentuk puisi serta bercorak arus kesadaran (stream of consciousness) karena subyek mengalami tegangan makna ketika dihadapkan pada kondisi material kekerasan. Hal ini diamplifikasi oleh bahasa yang mendukung kondisi tersebut, dan upaya untuk memaparkan ketaksadaran (trauma akibat kekerasan) bersifat maknawi dalam medan kemapanan makna (contohnya, bom yang artinya hulu ledak, tanpa alternatif makna dan metafor lain). Kekerasan yang khas materiil kemudian terbentur tatanan simbolik yang ‘menyensor’ makna kekerasan. Di sinilah Memory menggendong paradoksnya.

Paradoks subyektivitas ini, menurut Žižek, lahir karena teks mengandung tingkat subyektivitas yang dibentuk oleh norma dan bahasa. Norma dan bahasa yang digunakan untuk mengkodifikasi makna sendiri sudah mengandung potensi laten untuk adanya kekerasan.[3] Kekerasan yang laten dalam bahasa, dalam Memory kemudian diharuskan menjadi corong atas dampak dari kekerasan [mate]riil. Ketegangan ini melahirkan dua corak: pertama, jarak estetis dari yang-puitis justru menopengi terpaan kekerasan nyata, yang justru menjadikan para pembaca kebas dan jauh dari empati. Tengok bagaimana Darwish membicarakan nasib dari nasab Bangsa Palestina,

Apakah bom punya cucu? Kami.

Apakah serpihan peluru punya kakek dan nenek? Kami. (Halaman 150)

Corak kedua adalah usaha tak sadar untuk merepresi trauma akibat kekerasan, justru mengancam ingatan karena kekerasan begitu melanda (overwhelm) subyek. Inilah yang disebut Žižek sebagai ‘biji rampus’ (obscene kernel), di mana ketaksadaran yang lahir dari tatanan kemudian meledak menjadi ideologi dalam teks. Dalam kasus Memory, biji rampus ini meledak menjadi selimur atau ideologi teks menjelma yang-puitis.

Dalam penalaran sederhana, keduanya bukanlah sesuatu yang ‘harus ada’ atau ‘harus tidak ada’. Poinnya bukan itu. Kedua corak tersebut sama-sama hadir dalam medan bebas tafsir. Melalui kegelisahan sadar dan ambiguitas teks-puitis yang sarat dengan tak-sadar, menciptakan kesan ketidakjenakan (a sense of unease) dan mendorong para pembaca untuk memeriksa ulang persepsi mereka atas kekerasan.

—Bukankah kau, saudaraku, yang membawa laut ke dalam puisi saat kau memanggulnya di bahumu dan menaruhnya di mana pun kau suka? Bukankah kau yang membuka lebar-lebar dalam diri kami lautan kata-kata? Bukankah kau sendiri adalah lautnya puisi dan puisinya laut?

—Aku tak bersalah. Aku hanya membela hakku, memori ayahku, dan aku bertarung melawan gurun.

—Aku juga. Tapi laut, saudaraku, adalah laut. (Halaman 253)

[1] Merujuk pada ‘…membahasakan kekerasan yang tidak terkatakan.’ Saya lebih suka menyebutnya tumpang silang karena ketersandingan dua istilah dengan makna berlawanan. Hal ini untuk dibedakan dari ironi yang menyilangkan keadaan (seperti, tikus lapar di lumbung padi) atau paradoks yang menubrukkan dua kebenaran (seperti, bertindak jahat demi kebaikan).

[2] Shatz, Adam. 22 Desember 2001. A Poet’s Palestine as a Metaphor. New York Times

[3] Žižek, Slavoj. 2008. Violence: Six Sideways Reflections. Picador

Hamzah

Lebih suka disebut bermatra jamak, seperti larik Walt Whitman. Dapat ditemui di https://hamzah.id dan instagram @kastakult

Comments 1

Leave a Reply Cancel reply

- Trending

- Comments

- Latest

A Happy Notes

Transformasi Orsel Cilamaya

Misuh-Misuh Keunikan Tubuh

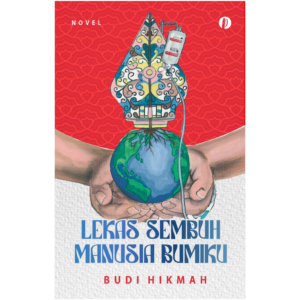

Kenalan Penulis: Budi (Masih) Hikmah

Memantau Pola Cinta

Dukung Penulis Favoritmu

-

Lekas Sembuh Manusia Bumiku

Rp69.000

Lekas Sembuh Manusia Bumiku

Rp69.000

-

Unboxing

Rp65.000

Unboxing

Rp65.000

-

Mendengar Radio Sendirian

Rp69.000

Mendengar Radio Sendirian

Rp69.000

-

Klothek'an

Rp75.000

Klothek'an

Rp75.000

-

Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya

Rp75.000

Ruang dan Hati-hati yang Mengisinya

Rp75.000

-

Yang Absen dari Pendidikan Kita

Rp75.000

Yang Absen dari Pendidikan Kita

Rp75.000

-

Menjadi Perempuan Setiap Hari

Rp75.000

Menjadi Perempuan Setiap Hari

Rp75.000

© 2018 Nyimpang Coop - Part of CV Pustakaki Press .

Tajam dan menggigit.