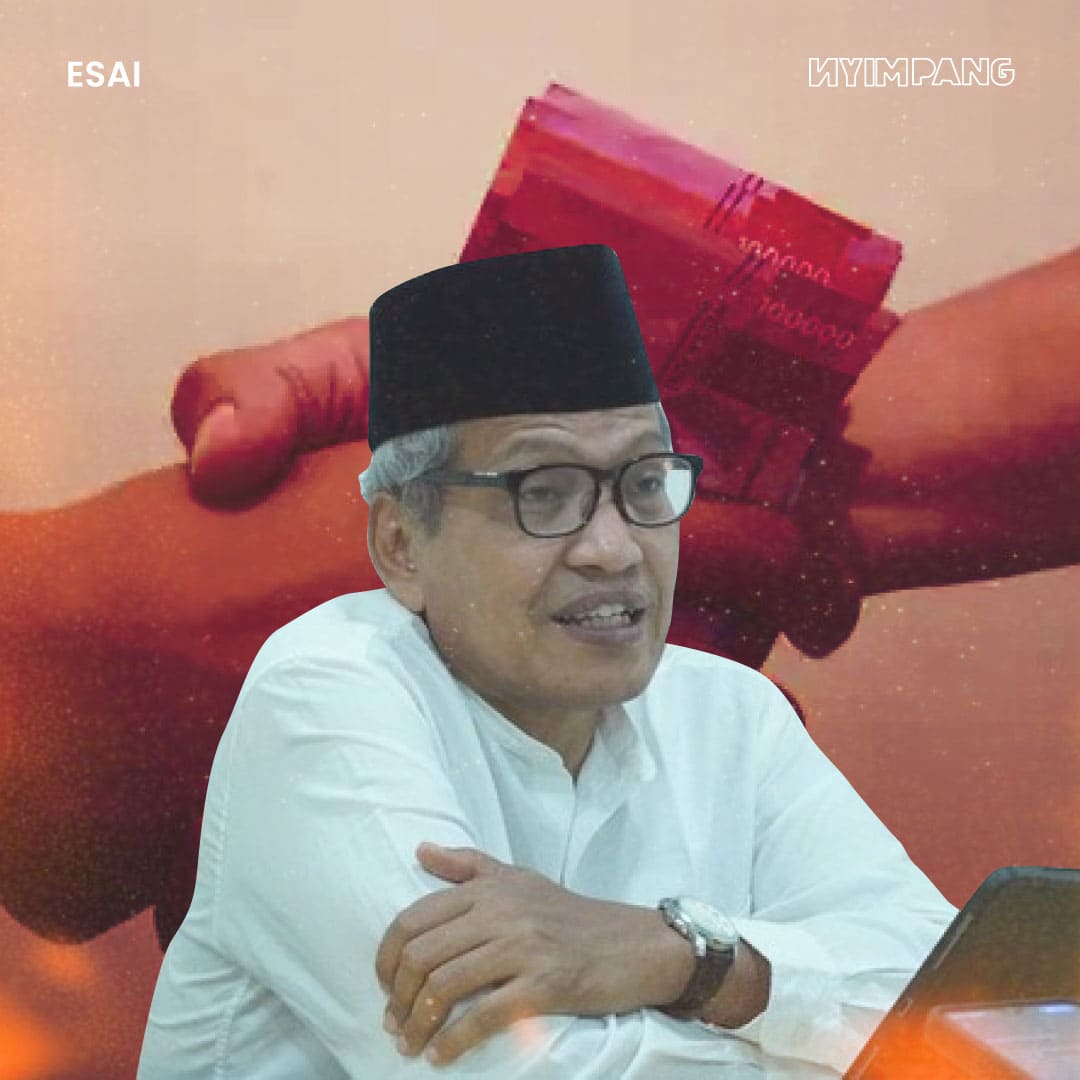

Sogokan Hasanah dan Gus-Gus yang Hobi Blunder

Perth, Australia – Upaya Kiai Ulil Abshar Abdalla untuk mendekonstruksi istilah “sogokan” dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) merupakan sebuah eksperimen linguistik yang berani, namun gagal.

Dengan merujuk pada khazanah fikih klasik, tokoh yang pernah aktif di jaringan Islam liberal itu berargumen bahwa tidak semua bentuk pemberian dapat serta-merta dikategorikan sebagai rishwah (suap) yang haram.

Bahkan, dengan nada yang reflektif, ia memperkenalkan sebuah kerangka konseptual yang secara paradoks dapat disebut sebagai “sogokan hasanah”, yaitu sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk kebaikan atau berada dalam koridor yang dapat ditoleransi secara moral dalam situasi tertentu.

Landasan argumennya bersandar pada penafsiran ulang terhadap teks-teks otoritatif, seperti pendapat Ibnu Mas’ud dan Hasan al-Bashri. Dalam narasi fikih yang ia bangun, terdapat sebuah skenario di mana seorang rakyat kecil yang tertindas memberikan sesuatu kepada penguasa yang zalim semata-mata untuk mengambil haknya yang dirampas.

Dalam konteks yang ekstrem ini, dosa moral tidak dibebankan kepada si pemberi yang terpaksa, melainkan sepenuhnya ditanggung oleh si penerima yang telah berbuat lalim. Logika ini berusaha memisahkan niat dan konteks dari bentuk fisik tindakan “menyogok”.

Namun, kelemahan fatal dari argumentasinya terletak pada ketidaksesuaian yang mencolok antara analogi fikih yang ia ajukan dengan realitas politik yang dihadapi. Posisi PBNU dalam kasus ini sama sekali tidak paralel dengan “rakyat kecil yang tertindas”. Sebaliknya, PBNU adalah organisasi masyarakat sipil besar yang seharusnya berada dalam posisi mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Pemerintah sebagai pemberi izin tambang juga tidak sedang diposisikan sebagai “penguasa zalim” yang merampas hak PBNU.

Kegagalan memetakan analogi ini menyebabkan terjadinya “logical leap” atau lompatan logika yang membingungkan publik. Alih-alih membela PBNU dari tuduhan menerima sogokan, konstruksi “sogokan hasanah” justru terlihat seperti upaya pembenaran halus untuk sebuah praktik yang seharusnya ditolak secara tegas.

Dampak retoris dari strategi ini pun menjadi bumerang. Ruang politik, terutama di hadapan publik, adalah medan pertarungan persepsi di mana istilah-istilah seperti “sogokan” memiliki bobot moral yang absolut dan negatif.

Ketika kata itu diucapkan dan dikaitkan, meski dalam bentuk penyangkalan, yang terjadi malah mengukuhkan kesan lain dalam benak pendengar.

Jadi katakanlah ada niat yang edukatif dari Kiai Ulil, namun terlanjur tenggelam oleh resonansi negatif dari diksi yang dia pilih sendiri.

Pada akhirnya, insiden ini menyoroti jurang pemisah yang dalam antara wacana akademis-filosofis dan komunikasi politik yang efektif. Kecerdasan intelektual untuk menciptakan nuansa dan pengecualian dalam hukum menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada logika sederhana akuntabilitas dan konflik kepentingan.

Kredibilitas dalam politik seringkali dibangun dari penolakan yang tegas dan jelas terhadap hal-hal yang secara universal dianggap salah, bukan dari kemampuan untuk memperdebatkan batasan definisinya.

Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kontekstualisasi. Sebuah argumen, sehebat apapun secara akademis, bisa menjadi blunder ketika disampaikan di forum yang salah, dengan bahasa yang salah, dan kepada audiens yang salah.

Pesan yang ingin disampaikan Kiai Ulil mungkin cocok di ruang kuliah atau diskusi kitab kuning, tetapi di panggung politik, yang berbicara adalah persepsi, dan persepsi telah memutuskan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan strategis.