Trauma Perundungan dan Pelajaran-Pelajaran Berharga

Birakan aku menari dengan bayangku sendiri

Sebab bulan tak lagi mau menyiramiku dengan sinarnya

Selamanya, selamanya aku bermain dan beriman dengan diriku sendiri

Syamsul Bahri

Hampir di setiap time line di social media saya terlampir kasus perundungan yang semakin mengerikan. Beberapa korban yang merasakan perundungan itu memilih jalan yang berbeda-beda agar rasa sakit hati yang diidapnya bisa segera terbebas. Kita tahu bahwa ada yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, meledakkan bom di sekolah, menyayat-nyayat tangannya dengan silet, dianiaya oleh pelaku sampai mampus dan pihak sekolah yang enggan untuk membereskan hal-hal yang sudah semestinya membuat para korban itu dillindungi. Tapi malah sebaliknya, mereka cenderung membiarkannya dengan memberikan pemakluman-pemakluman yang tak masuk di akal.

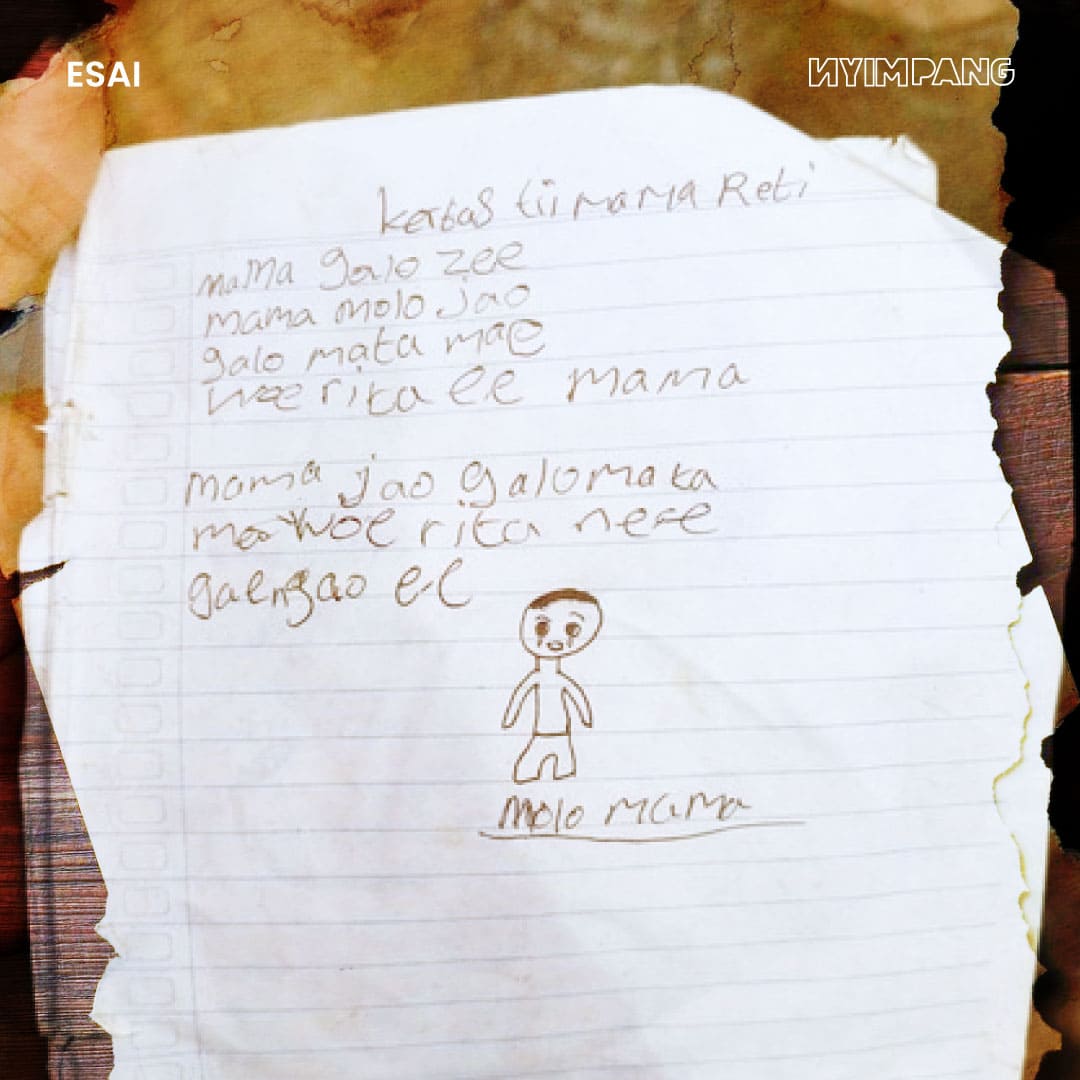

Saya juga pernah mengalami perundungan tersebut yang memang masih membekas sampai sekarang. Saat itu, saya tinggal di sebuah pondok pesantren di desa dan saya akui, saya memang pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman-teman sekamar. Karena saya merasa tak punya teman untuk bercerita. Saya putuskan untuk menulis. Saya lupa apa yang memantik saya untuk menulis buku harian; yang jelas saya selalu sedia pulpen dan buku kecil untuk apa-apa yang perlu saya tuliskan saat itu.

Dan, saya menulis diary harian itu. Karena waktu itu saya sedang suka dan jatuh cinta pada seseorang di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setiap kali pulang sekolah, saya selalu menuliskannya berlembar-lembar dan saya simpan di tumpukan sarung dalam lemari, dan inilah yang menjadi awal mula perundungan yang saya alami.

Perundungan yang pertama adalah perundungan secara verbal. Pada saat itu, saya lupa mengunci pintu lemari dan pergi ke luar kamar. Kebetulan kamar saya adalah tempat anak-anak bermain dan tetiba ada salah seorang anak yang membuka lemariku dan menggeledah barang-barang yang bisa ia ambil, biasanya sih makanan atau sejenisnya tapi ia dengan giras mengambil buku harian saya dan membacanya keras-keras. Sontak saya merasa malu dan tak tahu harus menaruh muka ini di mana. Karena aku memang memiliki muka yang setipis tisu dibagi menjadi tiga bagian; sangat-amat rawan terkoyak.

Dan di beberapa peristiwa lain, yang mana bagian kedua adalah perundungan fisik. Saya selalu diganggu oleh teman sekelas saya yang berbadan besar dan memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat kuat. Ia seringkali mengacak-acak rambut saya yang selalu rapih; kebetulan saya seringkali sisiran di dalam dan luar kelas. Karena menurut saya, tampil rapih di depan orang-orang adalah nilai plus sehingga orang pun sedgan dengan kita. Alih-alih membuat orang senang dengan penampilan kita, saya lebih mengantisipasi untuk tidak dibuli hanya karena saya tidak rapih. Dampak dari perundungan fisik itu, saya merasa takut dan memilih untuk ke luar kelas dan memilih untuk mengikuti pengajian di pondok pesantren, khusus yang pagi tidak ada sekolah. Padahal itu adalah jam sekolah bukan jam untuk mengaji.

Pada mulanya, saya berpikir bahwa orang yang dirundung adalah orang yang berbeda, orang yang tak seragam, orang yang tak mampu beradaptasi dengan yang lainnya. Padahal, saya waktu itu sudah bersusah payah agar dihargai, ‘dianggap’ sebagai teman saja sudah cukup tapi apa daya. Semua itu tak ada gunanya sama sekali. Mereka memang mental perundung, bergerombol dan rame-rame merundung seseorang yang berbeda dengannya.

Mari kita melangkah ke belakang lebih jauh lagi, pada saat saya masih duduk di Sekolah Dasar antara kelas dua atau tiga; aku lupa pastinya. Saya seringkali hanya main di dalam dan teras rumah, sebab saya tak mempunyai teman waktu itu. Ketika saya mendengar di depan rumah ada riuh orang-orang yang sedang bermain ular-ularan seketika saya langsung ingin menghampirinya dan ikut bergabung, tapi apa kata mereka? Salah satu ketua yang di gerombolan itu mengejak saya bahwa saya tak punya teman dan mempermalukan saya di tengah mereka yang sedang bermian ular-ularan itu. Saya pun langsung berlari meninggalakan mereka. Saya berpikir, kenapa mereka mengejek saya. Padahal saya mau ikut bermain dengan mereka; saya belum mengerti sama sekali. Saya berinisiatif, mungkin saya salah baju sebab beberapa dari mereka ada yang memakai baju Pikachu yang ada hoodie-nya itu. Kebetulan saya punya dan langsung memakainya. Saya kembali lagi tapi berhenti di balik tembok tetiba saya berpikir, kalau aku kembali ke sana pasti mereka akan mengejek saya lagi. Saya terdiam dan mengintip mereka dari balik tembok itu. Saya merasa takut, jika ketua gerombolan itu merundung dan mempermalukan saya di depan teman-temannya.

Rekaman peristiwa itu, seringkali menghantui tidur siang saya waktu itu dan bangun secara gelagapan. Saya merasa sakit hati sekali, saya bingung dan mengintropeksi diri. Sebenarnya, saya salah apa sehingga saya tak bisa diterima oleh mereka. Saya pun tak habis pikir, kenapa mereka menjauhi saya, padahal saya ingin sekali dekat dengan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang berkelindan di kepala ini terus mengganggu sampai saya tidak ingin benar-benar berteman dengan siapa pun.

Sejujurnya, saya tak pandai memilih teman dan dulu pernah berpikir bahwa saya tak akan pernah punya yang namanya sahabat. Apa itu sahabat? Saya tak bisa menggambarkannya dan tak ingin mewujudkannya menjadi nyata. Teman ya sekadar teman saja. bermain bersama dan pulang pun bersama. Ketika suatu hari mereka mengkhianati kita, tak apa mungkin kita bukan lagi temannya dan lekas mencari teman yang baru. Hanya pengertian itu yang selalu ada di benak saya. Maka, ketika orang berbicara tentang sahabatnya. Maaf, saya hanya tahu teman saja bukan sahabat yang kau bicarakan dan eluh-eluhkan itu.

Trauma itu membawa saya pada suatu pelajaran yang sangat berharga. Ketika saya menjadi guru di suatu sekolah islam di Yogyakarta. Pada saat itu, saya membawakan materi tentang review film dengan bahasa inggris dan materi yang aku bawakan adalah soal perundungan. Maksud saya, siswa selain mengalami aktifitas menerjemahkan teks; ia juga menyaksikan bahwa film soal perundungan itu memberinya pelajaran ke dirinya sendiri bahwa hal tersebut tidaklah baik.

Kalau tidak salah ini judul filmnya, ‘Girls Get Bullied for Liking Unicorn’ yang di produksi oleh Dhar Mann. Dampak dari pembulian memang sangat menakutkan bagi diri seorang yang merasa sudah tercampakkan oleh lingkungannya. Maka dari itu, saya mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi kepada mereka yang sama sekali belum mengalaminya. Tidak sedikit, kasus perundungan yang terjadi di ranah lingkungan yang religius ini. Dan, saya tahu betul saat itu untuk menghalaunya ya hanya melalui visual film dan mungkin hanya itu kontribusi yang saya berikan kepada mereka. Berguna atau tidaknya; mereka yang menghadapi kehidupan, saya hanya bisa mewanti-wanti mereka agar tidak terjatuh pada lubang yang sama.

Mulai beranjak dewasa, perundungan itu mulai menjauh di kehidupan saya. Ya tidak sama sekali hilang, ada beberapa menghampiri tapi untuk saat ini sudah tahu cara menangkisnya dan bahkan melawannya mati-matian. Jika ada orang yang berani membuli saya. Saya tak segan meng-upper cut perut mereka dengan kepalan tangan kanan yang sudah saya latih saat saya ikut pencak silat dulu. Dan, itu lah mengapa saya ikut pencak silat agar tak lain saya tak dibuli lagi oleh orang-orang bangsat itu.

Terlepas dari semua itu, trauma itu akan terpantik kembali oleh hal-hal yang bisa memanggil pecahan memori itu. Saya merasa menjadi orang yang gagal jika saya terjebak oleh rasa penyesalan diri akibat perundungan itu. Saya percaya, kekuatan saya berasal dari mereka-mereka yang telah membuat hati ini sakit dan tak mampu bangkit lagi. Mungkin, ini adalah kata-kata yang pantas telah membuat trauma di lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih atas kekuatan yang telah kalian berikan dan saya acungkan jari tengah dan sumpah serapah yang menggelegar di atas puncak kejayaan yang membuat saya semakin kuat dan tahan atas segala cercaan dewasa ini.

Subang-Stupava, 28/11/2025.