Televisi yang Menyala hingga Larut Malam

Jam menunjukkan pukul sepuluh malam. Bapak sudah mendengkur keras hingga dengkurannya mengalahkan suara kipas angin buluk. Ibu pun sudah menyusulnya terlelap ke alam mimpi. Sedangkan, aku masih terjaga menonton TV, menunggu suara “Bioskop Trans TV akan segera dimulai” menggema. Aku tersenyum kecil acap kali intro itu muncul, karena terdengar seperti mantra yang menandakan bahwa malam akhirnya punya arah.

Sambil menunggu film dimulai, aku meremuk Mie Sakura mentah-mentah, menaburkan bumbu ke dalam bungkusnya, seraya mengguncang-guncangnya seperti sedang menyiapkan sesajen sebelum menonton film. Bukan tak ingin merebusnya dengan telur dan potongan sawi, tapi masalahnya aku takut berada di dapur sendirian setelah orang tuaku tidur. Suara tikus yang berdecit selalu membuatku was-was.

Aku mengunyah mie dengan lahap, tapi tetap ada yang kurang. Barangkali karena tidak ditemani sirup Orson berlogo Ksatria Baja Hitam. Dari semua varian, warna putih selalu menjadi favoritku, karena rasanya mirip seperti Sprite, namun lebih soft.

Mataku lalu tertuju ke atas meja TV, terlihat tetesan es krim Wall’s yang mencair pelan-pelan mengucur dari dalam wadahnya. Itu hasil “membanting pintu” sore tadi, simbol kemewahan yang sebetulnya terlalu dini mampir di rumah kontrakan petak ini. Bapak membelikannya juga, meski kami tak punya kulkas. Bodoh memang, tapi mungkin itu caranya menunjukkan kalau ia benar-benar Bapakku.

Kini sisa es krim itu tidak termakan, dan aku tahu nanti wadahnya akan dicuci Ibu, untuk menyimpan ikan yang sudah dimarinasi. Bagi ibu, segalanya harus berguna, bahkan jejak dari kemewahan yang gagal bertahan selama dua jam. Makanya kaleng khong guan serta toples akrilik bekas kue lebaran, masih Ibu simpan bertahun-tahun dengan dalih “nanti juga terpakai”.

Aku kembali menatap layar TV, berharap yang tayang bukan film Chucky. Sejak terakhir kali menontonnya bersama Bapak, aku jadi trauma. Pasalnya, di dapur kami ada boneka Po dari kartun Teletubbies yang dipajang di tembok, warnanya sudah kusam dan tatapan matanya seolah kosong. Usai nonton Chucky, Bapak bilang padaku kalau boneka itu sering berjalan sendiri ketika semua orang sudah tidur. Aku pura-pura tidak percaya, tentu saja. Tapi diam-diam, aku menjauhkan benda tajam dari sekeliling boneka itu, dan setiap pagi, aku memastikan boneka itu tidak berpindah tempat.

Jika diingat lagi, Bapak memang kadang brengsek!

Pernah suatu ketika, aku diajak Bapak masuk rumah hantu di pasar malam dekat stadion Purnawarman, katanya sih biar aku nggak jadi anak laki-laki yang penakut. Alhasil, Aku berteriak sepanjang lorong, sampai suaraku serak berhari-hari hingga harus minum air larutan asam jawa campur jahe tiap malam.

Penjaga wahananya sampai menahan tawa disertai raut kasihan ketika menatapku keluar dari rumah hantu sialan itu. Tapi tetap saja aku membencinya, karena ia membuat lelucon basi tentang anak penakut yang lebih disukai setan.

Tahu apa reaksi Bapak setelah menyiksaku di rumah hantu? Ia cuma tertawa terpingkal-pingkal, dan bilang kalau aku cocok main di film horor dengan ekspresi ketakutanku. Andai, kala itu James Wan bisa memberiku formula generik film horor Hollywood yang sedang tren, mungkin aku akan bilang jika orang konyol sepertinya lah yang akan meninggal duluan di film horor.

Tiba-tiba TV mengeluarkan bunyi krzzzzkk… krzzzkk… disertai gambar yang mulai bergelombang, tanda sinyal mulai goyah. Aku takut TV-nya terus kesemutan hingga tidak bisa ditonton sama sekali. Sebab kalau itu terjadi, aku tidak mau membangunkan Bapak untuk memutar antena di luar, dan itu sama saja mengundang kemarahan dewa tidur.

Beruntung, angin malam yang cerewet hanya numpang lewat. Namun ternyata, ia tidak sekedar mengecup ujung antena, tapi juga membawa sayup-sayup suara riuh Pasar Senen yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahku.

Aku selalu heran kenapa banyak orang berkelakar bahwa Pasar Senen adalah Pasar Setan, hanya karena buka di malam hari dan tutup menjelang pagi. Padahal bukan salah mereka, kapitalisme lah yang memaksa orang-orang bekerja di waktu yang seharusnya digunakan untuk tidur. Aku menggerutu kesal.

Tak lama, film pun dimulai. Ternyata yang tayang Tremors. Ah, film monster cacing bawah tanah itu lagi! Padahal aku lebih berharap bisa menonton ulang Cameron Diaz di Charlie’s Angels, atau setidaknya melihat Nissan Skyline milik Brian O’Connor di 2 Fast 2 Furious. Tapi tentu saja, aku sadar tak bisa memilih film yang ingin kutonton di TV. Hanya bisa menunggu sampai salurannya menayangkan trailer disertai tulisan “Segera Tayang” di pojok kanan atas layar.

Aku spontan terkekeh, mengingat betapa menyedihkannya orang-orang yang film favoritnya Home Alone, mereka harus menanti musim liburan tiba hanya untuk menonton film favoritnya lagi.

Selama menonton Tremors, kadang membuatku berpikir jika jalanan Maracang atau Munjul yang berlubang itu bukan karena material yang digunakan pemerintah untuk menambalnya jelek, melainkan karena cacing-cacing raksasa itu sedang mencoba keluar dari bawah tanah. Soalnya, tiap tahun diperbaiki, tapi tak pernah benar-benar bertahan lama.

Lalu, pikiranku tiba-tiba melayang ke arah Situ Buleud, yang konon katanya, dulu adalah tempat pemandian Badak. Aku curiga kenapa fasilitas umum itu seringkali ditutup, jangan-jangan di dasar danaunya juga masih hidup seekor badak yang tersisa. Ia tidak mati, hanya bersembunyi di bawah air, menjaga harta karun yang bisa membuat seluruh warga Purwakarta tak perlu bekerja lagi selama tujuh generasi. Tapi Om Zein dan KDM tentu tak akan membiarkan itu terungkap. Sebab kalau orang Purwakarta sudah sejahtera, mereka tidak bisa lagi membuat konten yang isinya mengeksploitasi kemiskinan warga.

Tapi entah mana yang lebih gila, membayangkan seekor badak penjaga harta karun di dasar Situ Buleud, atau membayangkan Rigen dan Indra Jegel memerankan Prabowo dan Gibran dalam film biopik yang disutradarai Nayato Fio Nuala dengan nuansa The Godfather-nya Francis Ford Coppola.

Saat jeda film, aku selalu menyiapkan remot di tangan kiri. Berjaga jika sewaktu-waktu muncul iklan rokok yang menampilkan footage silih berganti antara hamparan padang pasir serta sekumpulan orang yang bermain flyboard di lautan lepas, dan disertai suara-suara frekuensi rendah yang entah kenapa membuatku tak nyaman.

Aku paling tidak suka iklan rokok tengah malam! karena setiap kali muncul, ada perasaan hampa yang pelan-pelan menjalar. Udara di ruangan seperti tersedot dan membuatku tercekat tak bisa bernafas. Suasana mendadak sunyi, seolah hanya derik jangkrik dan TV-ku yang menjadi sumber suara di dunia ini.

Sial, akhirnya iklan itu muncul!

Aku refleks mengganti ke saluran lain. Indosiar sedang menayangkan acara prank bertajuk Just for Laugh Gags. Sementara Trans7 sibuk dengan program Dunia Lain. Kemudian, Lativi tengah menayangkan pesulap bertopeng yang membongkar beberapa trik sulap dengan sok misterius. Sedangkan Spacetoon malah menampilkan video yang diulang-ulang diiringi suara “Kami akan kembali…” Dan di TPI, aku mendapati Yeyen Lidya yang sedang heboh membawakan acara kuis dengan sedikit menggoda.

Sejurus kemudian semua itu lenyap. Semua saluran berganti menjadi garis-garis dengan pola merah, biru, kuning dan hijau. Sebenarnya itu hal biasa, ketika tidak ada lagi acara yang diputar di TV. Tak ada lagi manusia, hanya dengung statis yang mengisi ruangan, bersamaan dengan munculnya pola warna itu.

Aku melihat jam menunjukkan pukul dua dini hari. Kemudian aku menatap remot di tanganku. Tombol merah bertuliskan off itu terasa seperti simbol keberanian yang tak pernah kumiliki. Aku melirik lagi ke arah TV. Layar itu seolah mengancam akan meledak jika tak segera dimatikan.

“Matikan aku kalau berani” katanya, dengan nada menantangku.

Kadang aku berpikir, kalau televisi ini mati, apa yang tersisa? Apakah ruang tamu akan jadi seperti kuburan kecil? Mungkin hanya bunyi jarum jam yang berputar. Tidak ada film, tidak ada pesulap bertopeng mirip Bang Napi, tidak ada Yeyen Lidya, bahkan tidak ada garis warna-warni berdengung. Kadang aku merasa, kalau aku mematikannya, aku akan benar-benar sendirian.

Maka, Ibarat hidup dan mati. Aku memilih untuk hidup meski tak ada yang menonton dibanding mati dalam kesepian.

Di antara dengung itu, aku bisa mendengar suara badak dari dasar Situ Buleud memanggilku,

“Sudah waktunya tidur, manusia.”

Atau mungkin itu suara dari toko oleh-oleh di Bungursari, juga dari Pasar Jumat tempatku dulu sering dibelikan roti unyil dan kaset Power Ranger bajakan, yang menawarkan bara sisa kebakaran untuk menghangatkanku dari kesepian.

Aku menatap garis-garis itu lama sekali. Seperti melihat denyut nadi TV yang sekarat. Aku ingin mematikannya, tapi jariku ragu. Sebab jika layar padam, aku tahu, aku tidak akan mendengar apapun lagi.

Dilema itu membuatku benar-benar merasa sendirian. Dan di momen itu, aku lebih rela tertidur karena menonton 2001: A Space Odyssey-nya Kubrick, ketimbang terjaga bersama dengung yang tak pernah usai.

Lama-lama aku takut tiba-tiba Sadako muncul menembus layar. Atau, lebih absurd lagi, diriku dari masa depan yang menembus TV, bilang bahwa kelak manusia bisa memanggil film lewat udara, cukup dengan mantra bernama Wi-Fi. Tapi kalau massa itu benar-benar datang, manusia dipaksa membayar mahal mantra itu dengan kecepatan yang tak sebanding dengan harga.

“Cih! Kalau begitu, biarlah seperti ini saja.” Aku mengumpat diriku dari masa depan.

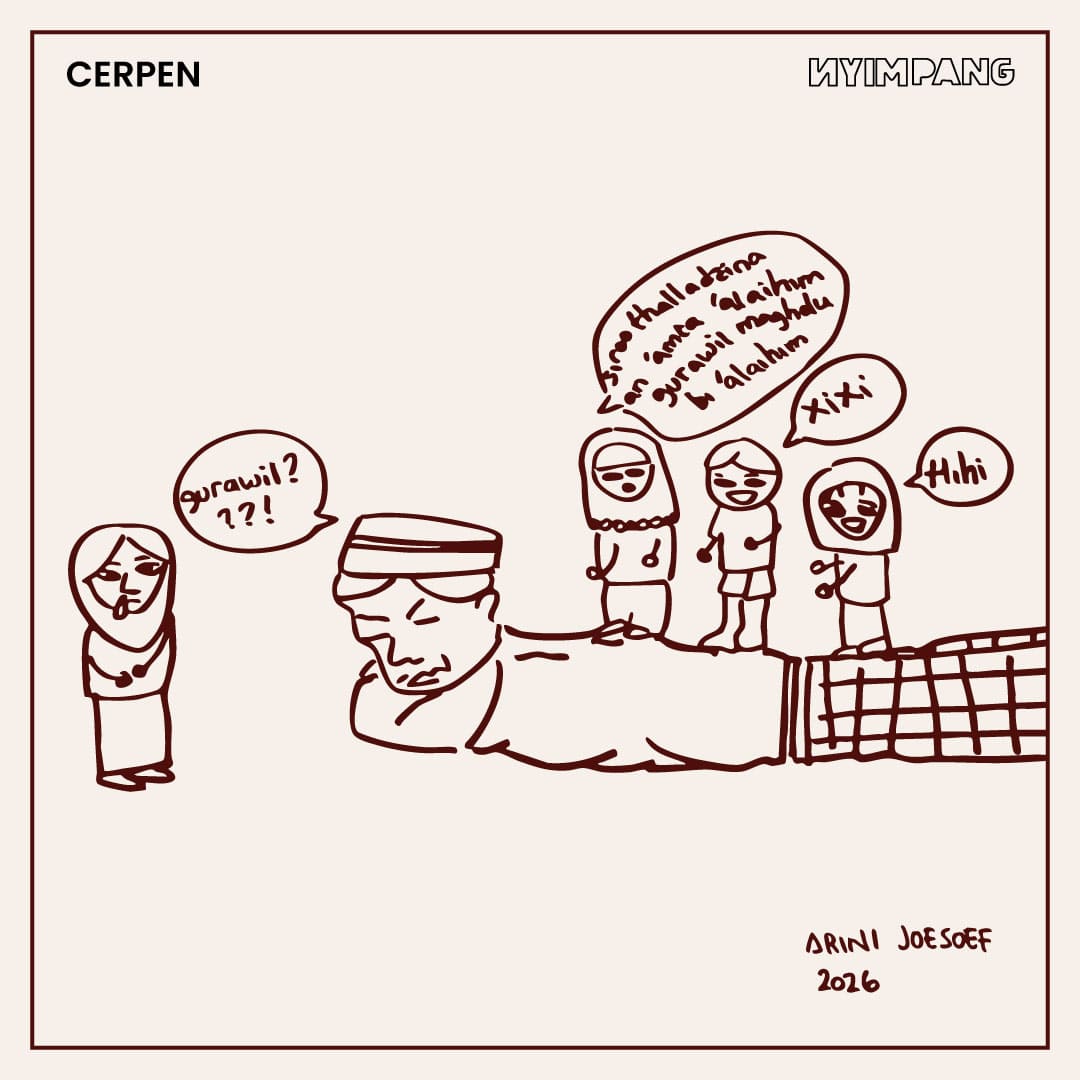

“Bayangkan, jika semua orang bisa menonton film kapan saja, di mana saja, tanpa menunggu jam sepuluh malam, hidup pasti akan kehilangan rasa. Mereka tak akan tahu sensasi menunggu. Tak akan merasakan begadang demi film yang mungkin tak akan mereka tonton lagi seumur hidup. Tak akan tahu jantung berdebar saat melihat film favorit tercatat pada jadwal siaran TV yang tercetak di koran pagi. Tak akan tahu rasanya skip mengaji dan duduk di depan TV menunggu film favorit diputar sembari mengumpulkan memori untuk menebak adegan demi adegan.” Lanjutku.

Diriku dari masa depan hanya menatapku tajam sambil tersenyum sinis mendengarku bicara begitu.

Entah wangsit dari mana, aku berharap sedang berada di sebuah film, menunggu David Lynch berjalan ke arahku dan mengatakan,“Cut!” guna menyudahi semua keganjilan ini.

Tapi aku tetap berada di sana. Bersama TV yang masih menyala. Dan aku yang belum siap mematikannya.