Perpustakaan Jalanan: Cara Funky melawan Negara yang Parno sama Buku

Halo, saya Fahrul. Terakhir nulis di media Nyimpang tervaforit se-Purwakarta itu pas akhir tahun 2024 buat misuh-misuh, julid, atau sekadar mencaci-maki setumpuk kekesalan karena belum proposal untuk sidang belum kunjung di-acc. Huft sedyh. Padahal aku tuh lumayan rajin, lho. Rajin mencintaimu dalam diam, rajin berbuat dosa walaupun besoknya berdoa, berdosa lagi, berdoa lagi begitu seterusnya. Tapi ya sudahlah, daripada nangis di pojokan sambil refresh Google Classroom, mending curhat ke publik aja tentang hal lain yang juga bikin gondok: negara dan ketakutannya pada buku gratisan.

Pemerintah lagi-lagi menunjukkan kepekaannya. Bukan kepekaan pada krisis iklim, pendidikan mahal, atau harga sembako yang makin absurd. Tapi pada tikar, buku, dan kerumunan orang yang membaca buku gratisan. Iya, bener. Gratisan. Jadi ceritanya gini, kawan. Perpustakaan Jalanan Jakarta ngadain kegiatan baca bareng di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M. Sebuah taman yang katanya “pusat literasi kota” ya namanya aja “taman literasi” kan. Tapi belum sempat halaman buku dibuka, Satpol PP sudah datang bawa peluit sambil berkata,

“Mohon bubar, melanggar ketertiban umum!”

Luar biasa. Negara ini memang peka banget kalau rakyat lagi berpikir.

Menurut Kepala Satpol PP DKI, kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengganggu kepentingan masyarakat lain. Oh, tentu. Karena membaca sambil duduk di tikar jelas lebih berbahaya daripada… katakanlah, koruptor yang bikin acara di hotel bintang lima dan disebut “dialog kebangsaan”.

Yang jelas-jelas bikin macet dan ganggu fasilitas umum malah difasilitasi. Beginilah negara melihat kami: rakyat yang gelisah, yang giliran mau tumbuh dan berpikir malah dianggap gangguan.

Oke. Cara kerja di negeri ini adalah kita boleh miskin, asal diam. Kita boleh bodoh, asal gak protes. Simple. Kalau kamu rakyat biasa dan mulai buka buku, mulai mempertanyakan, mulai membangun ruang sendiri, langsung dicap melanggar. Kemudian datanglah solusi elegan khas birokrat: “Kalau mau baca, pindah aja ke Taman Langsat.” Sebuah tempat yang tenang, gelap, dan penerangannya seadanya. Lokasi yang sangat ideal kalau kamu drakula. Anjir, drakula!

Ya iya, lah! Bukan manusia yang mau baca buku sambil bikin mata jereng. Tapi ya begitulah. Negara ini nggak pernah benar-benar ngelarang rakyat berpikir. Asal pikirnya diam-diam, di tempat gelap, dan gak keliatan siapa-siapa. Padahal ya, Perpustakaan Jalanan itu bukan tren. Bukan gaya hidup indie biar masuk explore Instagram. Bukan komunitas estetik yang suka gelar karpet sambil nyeduh kopi sachet dan upload story #Ngabaca. Jauh sebelum Instagram punya fitur-fitur dan algoritma tahi pedut itu semua!

Ini muncul karena kami muak. Iya, muak semuak-muaknya. Muak sama sistem yang lebih sering ngomongin literasi ketimbang bikin ruang baca yang beneran bisa dipakai. Muak sama aktivis yang dulu bacot soal rakyat, sekarang malah nyalon dan lupa kata “berjuang”. Muak sama jargon “untuk rakyat” yang isinya cuma “kalian milih ya, nanti kami yang ngatur.”, muak sama anak-anak berbaju hitam yang teriak anti fasisme, anti rasisme, anti seksisme tapi pelaku pelecehan dan membungkam juga!

Perpustakaan Jalanan itu bukan soal buku. Perpusjal juga ruang bernapas, tempat buat kecewa tanpa jadi apatis. Tempat buat yang nggak kuat ngadepin feed berita politik tapi tetap berjuang buat waras. Tempat buat yang lelah jadi objek pembangunan, dan pengen jadi subjek, walau cuma buat baca satu halaman. Kamu pikir ini hobi?!

Hobi kok disita bukunya? Hobi kok diusir Satpol PP? Kalau hobi, mending koleksi gundam!

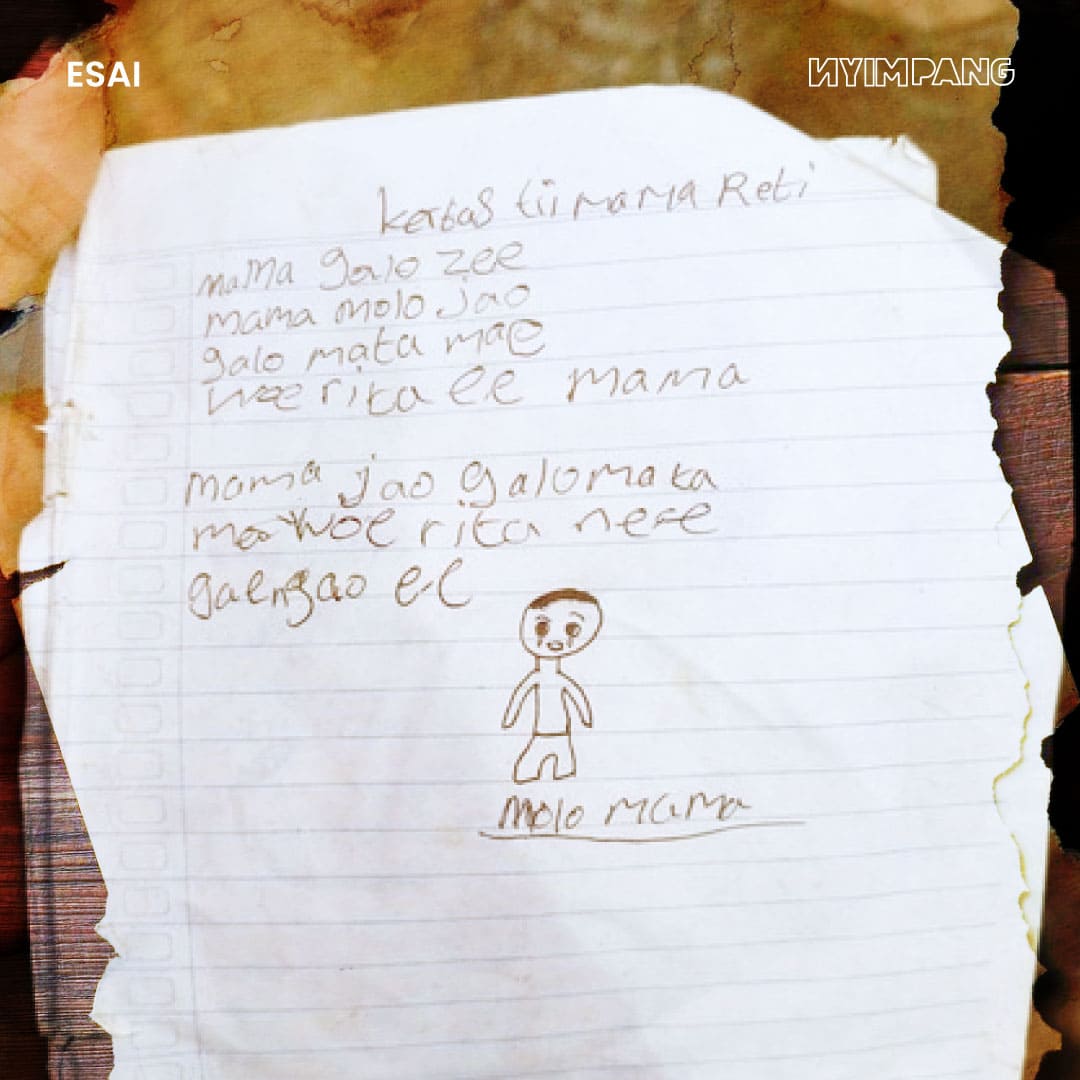

Jangan bayangin kami punya rak-rak buku fancy. Buku di lapak Perpusjal mah ya sobek, kusam, bau kutu, dan fotokopiannya juga kadang setengah buram. Tapi justru di situ nilainya. Di lembaran usang itulah kami (dan OTW jadi kita tentu za) berjejaring, ngobrolin fafifu. Kadang dari satu puisi tua, bisa muncul tuh ketawaan tukang kopi keliling yang bilang,

“Wah, ini kayak hidup saya.”

Coba tunjukkan ke kami satu seminar nasional literasi yang bisa bikin orang ketawa sejujur itu?

Di perpusjal, gak bakal ada yang ngejudge kalau kamu datang cuma buat baca komik. Gak harus ngerti Chomsky, apalagi tahu cara eja “post-strukturalisme” tanpa keseleo lidah.

Mau datang buat nyimak, atau cuma ngobrol sama kawan lama, semua sah-sah za. Da literasi mah gengsi atuh. Da kami mah gak suka ruangnya dikontrol, tapi negara mah sukanya ngatur terus! Sesimple ngatur kumpulan orang yang mau baca doang coba. Negara mah gak suka orang ngumpul tanpa undangan resmi. Tidak suka obrolan yang tidak bisa diawasi. Negara suka rakyat yang baca buku di ruang AC, sunyi, dan harus pinjam pakai kartu anggota.

Negara panik kalau rakyat mulai bikin ruang sendiri. Panik karena dari tikar kecil itu, bisa muncul benih-benih kesadaran. Panik karena sekali rakyat bisa baca dan berpikir tanpa izin, mereka bisa sadar bahwa banyak hal memang sengaja dibuat rumit agar rakyat tetap sibuk ngantre, bukan nanya.

Maka, kalau ruang tak diberi, kami akan ambil. Kalau ruang kami disuruh pindah ke tempat gelap, kami akan pindah ke tempat yang lebih terang, meski cuma pakai senter dari HP, karena api itu gak harus besar. Cukup kecil, asal konsisten dijaga bareng-bareng. Jadi, lain kali kalau kamu lihat tikar lusuh dan orang-orang baca buku di jalanan, bawah pohon, jangan langsung nilai “kegiatan liar”.

Bisa jadi, itu bentuk paling jujur dari perjuangan hari ini. Perjuangan tanpa spanduk, tanpa sound horeg, tapi penuh nyali bersumbu buku-buku yang gak bisa disita.

Gak, bukan! Kami gak cari izin. Gak usah nunggu izin lagian, gak usah nunggu dana CSR. Kami cari napas. Kami gak akan berhenti baca, walau penerangan mati, atau Satpol PP datang bawa peluit lagi.