Perkara Makan Siang

Teman-temanku benci sekali makan siang di warung itu. Oke, ralat, bukan benci—itu sedikit keterlaluan. Tapi, kalau kau tahu bahwa tiap siang cuma warung itu yang paling sepi dibandingkan warung-warung lain sederet, aku yakin asumsimu akan sama denganku.

Satu meja terisi, selain punyaku, itu jarang sekali. Padahal, seberang warung-warung ini isinya gedung-gedung perkantoran semua. Istirahat makan siangnya juga pasti berbarengan.

Sesekali, ada meja lain yang terisi, meski bisa kupastikan dengan mudah mereka bukan orang sini.

Lanyard-nya!

Lanyard-nya enggak ada satu pun yang familiar—apalagi mirip dengan punyaku. Bahkan seringkali orang yang makan di sana enggak pakai aksesoris ala kapitalis itu.

Baguslah! Aku suka seperti ini. Bodo amat revenue warung ini enggak pernah sesuai target tiap kuartilnya. Aku harap kondisi ini tidak pernah dan tidak akan berubah. Tetap ekulibrium.

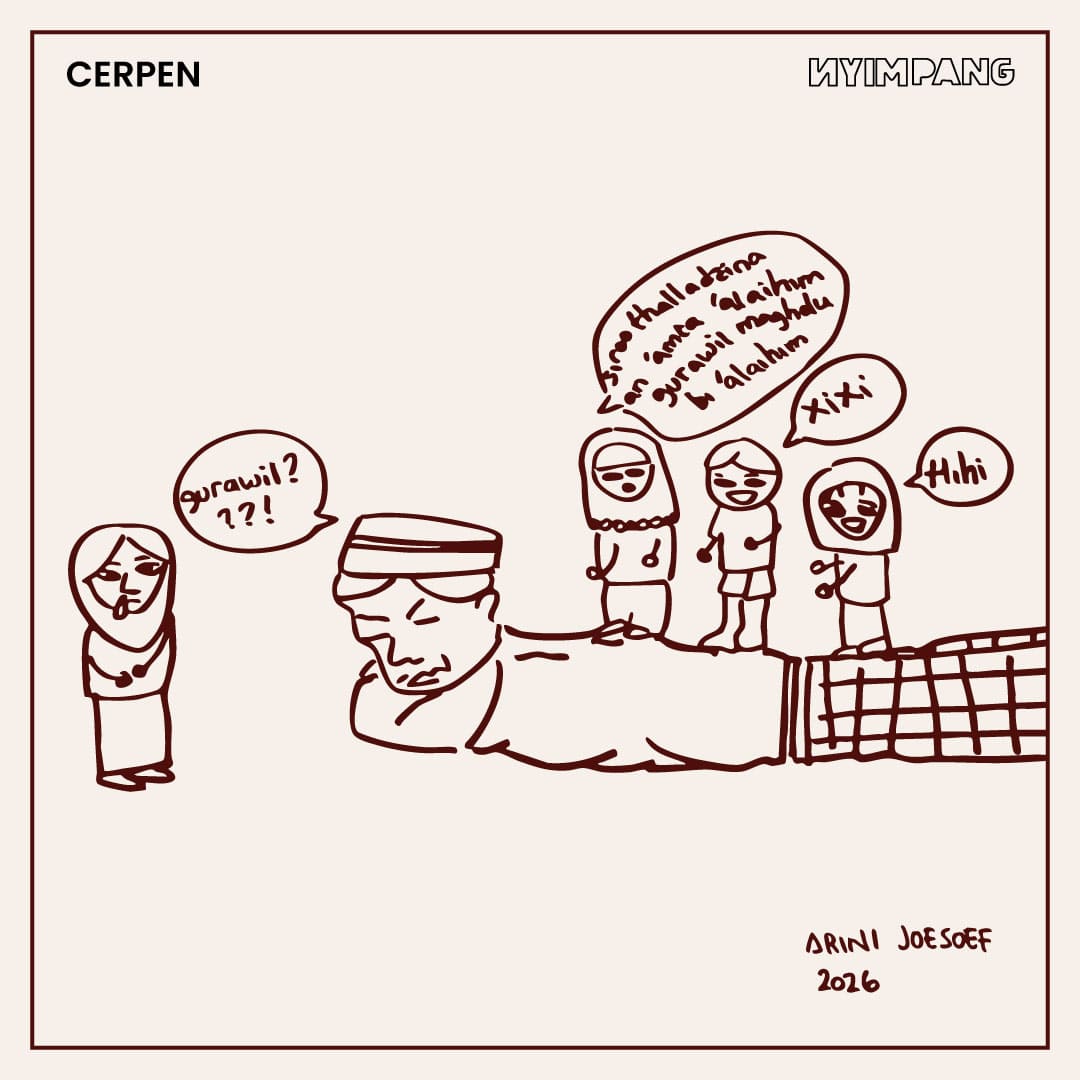

Dulu, aku sempat kasihan. Akhirnya, aku merangkap “sales”, aktif mengajak satu-dua kolegaku makan siang ke sana. Namun, semuanya kompak, enggan mengulang untuk kedua kalinya. Saat kutanya, mereka menjawab:

“Kumuh!”

“Pilihan lauknya dikit!”

“Istrimu masih bawain bekal, kan? Buat gue, ya?”

Setelah itu, aku berhenti. Lagian, gak pernah kudengar ada yang komplain soal rasa, karena memang gak akan pernah ada hubungannya kereyotan sebuah warung dengan rasa masakannya.

Kursi plastik rapuh yang sudah ditumpuk dua-tiga biji biar kuat diduduki orang dua kali ukuran badanku, garpu-sendok letoy yang buat menyendok kuah pun engap-engapan, kipas angin yang tampak sudah lama menyerah untuk menyediakan angin sejuk di siang hari, itu bikin ayam goreng ala warung lebih lezat?

Kan enggak!

“Itulah, kebiasaan makan masakan MSG di rumah,” batinku. Atau kebanyakan makan makanan yang diludahi setan penglaris. Analisisku begitu.

Kendatipun harus kuakui, memang masakan di warung itu kadang kurang asin. Kadang juga keasinan. Pernah ayamnya alot sekali. Kalau kau pernah lihat adegan di kartun, ada orang yang susah-payah mencabik paha ayam, lalu dipaksa ditarik ke samping, sampai giginya lepas dan tersangkut, kira-kira begitu perjuanganku makan di siang itu.

Kapok? Mana ada! Nih, aku masih kembali!

Saking seringnya aku ke sini, tak perlu ada interaksi lagi. Begitu melihatku dari kejauhan, Sumi akan langsung mempersiapkan diri. Aku pun sering melihat dia bangkit dari kursinya sambil rapi-rapi rambut sedikit, dengan sekejap lantas masuk ke dapurnya.

Pokoknya, aku hanya tinggal duduk. Pernah aku iseng menghitung, tidak sampai lima detik Sumi keluar menghampiriku. Piring nasi beserta lauk hari itu, sambal, mangkok sayur—tiap Kamis dia pasti bikin tumis, kerupuk, air putih hangat—favoritku, dan kobokan untuk cuci tangan segera tersaji. Enam meja di warung Sumi ukurannya sama kecilnya. Jadi, mau duduk di mana saja pasti permukaannya penuh tiap aku datang. Walau begitu, aku punya satu meja favorit: meja-kursi tepat di seberang mejanya biasa menungguku setiap siang.

Meja itu yang posisinya paling dalam alias terjauh dari pinggir jalan. Tak heran, di titik ini, frekuensi suara hangat Sumi terdengar paling merdu tiap bilang, “Yang kenyang, Pak.”

Aku mengangguk. Aku lelaki mudah. Apa pun yang Sumi buatkan, aku suka. Aku makan semuanya. Habis. Tak bersisa. Lapar, tidak lapar, sama saja. Kemanisan, keasinan, enggak ngaruh. Aku selalu puas dan selalu begitu—selama aku di sini.

Sambil makan, aku sesekali mengarahkan pandangan pada Sumi. Begitu duduk lagi di kursinya, sering sekali kulihat ia mengaca pakai kamera selfie ponselnya. Membetulkan poni. Menguncir rambut. Merapikan baju. Suka-suka dia saja.

Siang itu, ia memakai baju hijau, celana hitam, rambutnya tidak dikuncir, sisa lipstik pagi harinya juga masih ada. Oh, kau menanyakan menunya ya? Telur baladonya kelamaan digoreng, minimal bumbu baladonya pas—apalagi masih kucampur dengan sambal uleknya. Tapi sayur bayam dan jagungnya segar semua. Kerupuknya melempem sedikit, tapi aman, taringku enggak harus copot kok saat mencabiknya.

Sebetulnya, warung Sumi bukan pilihan pertamaku. Sebelumnya, ada Indah. Dia satu-satunya warung ber-AC di deretan itu. Kalau kau bertanya kok bisa warung pinggir jalan ber-AC? Ya karena Indah menjadikan warungnya sekaligus tempat tinggalnya.

Warungnya Indah satu-satunya yang berpintu dan selalu tertutup rapat. Bahkan ada kelambunya! Seakan-akan tutup terus, tapi selalu buka. Ber-AC pula. Jadi tiap masuk, kau harus melepas sepatumu seperti orang bertamu. Lalu kau tinggal duduk dan Indah akan menyajikan apa pun yang kau minta, selama ia punya.

Warung Indah sama sepinya dengan punya Sumi. Customer-nya cuma aku. Sesekali, suaminya, pengemudi ojek daring, pulang untuk makan siang di rumah. Tapi kalau enggak ada dia, ya seperti akulah yang jadi “suaminya”.

Sama seperti Sumi, apa pun yang Indah sajikan, aku kunyah semuanya. Kurang manis atau kurang asin, semua kukunyah. Enggak ada yang enggak enak, selama aku di tempat Indah.

Sampai suatu hari, pintu warungnya itu terkunci—entah dari dalam entah dari luar. Pokoknya, saat kudorong, ia enggan terbuka. Aku gedor juga tiada respons. Kupanggil lembut, “Ndah?” pun sepi-sepi saja. Aku pikir mereka sedang pulang kampung saja dan akan kembali. Nyatanya, mereka entah pindah ke mana.

Jadilah Sumi sekarang pilihanku satu-satunya, walau sebelumnya juga tak kulirik ketika masih ada Indah. Okelah, daripada tidak ada makan siang.

Kenyang dari tempat Sumi, aku beranjak kembali ke kubikel kerjaku yang membosankan itu. Dalam perjalanan menuju ke sana, Rino menepuk pundak dari belakang sambil memberikan kotak makan dalam plastik.

“Enak juga bekal istri lu hari ini! Gak terlalu asin, tapi gurih banget! Besok tumisan kayak biasa, kan?”

“Iya,” jawabku dalam hati, “Dan kau pasti akan minta yang pedas kayak biasanya.”

Kelapa Gading, Desember 2025