Payung di Ujung Surup

Sejak pukul 22.00 WIB, aku ditelepon oleh ibuku. Kepanikan jelas terdengar di telingaku. Dia terus menangis, tidak peduli sudah semalam apa waktu itu. Sepulang kerja dari pabrik, aku harus kembali bersiap-siap pulang menuju desa kelahiranku. Sudah sembilan tahun aku menghindar dari bujukan pulang ibu. Tapi kini aku harus kembali karena kesehatan nenekku.

Aku mengambil bus pukul 5.00 WIB, memecah embun pagi sambil menggendong tas milikku. Aku meminta temanku untuk mengantar ke terminal bus. Aku tidak bisa tidur sejak ibu meneleponku. Apakah aku harus kembali ke desa yang begitu menoreh kenangan yang tidak menyenangkan? Langit masih berwarna gelap, sepertinya mendung. Angin begitu pelan memberikan sejuk.

“Kamu yakin mau kembali?” ucapan Julya memecahkan hening di antara kami.

Aku tersenyum ke arah spion motor miliknya, menenangkan bahwa aku sangat baik-baik saja.

Padahal kenyataannya, aku begitu dihantam keras oleh ketakutan di dasar hatiku. Senyuman gadis yang memegang payung kuning dengan gambar buah jeruk itu selalu hadir dalam mimpiku. Sesampainya di Terminal Bus Luragung Jaya, aku segera turun dan melambaikan senyum ke arah Julya. Aku berjalan ke arah kursi paling belakang karena di sanalah tempat aku duduk. Ketika semua orang dengan tujuan yang berbeda dengan kompak tertidur, hanya aku saja yang masih menatap pemandangan di luar bus.

Setiap mataku akan terlelap, di ujung mata aku selalu melihat gadis kecil dengan senyuman yang menakutkan memanggil namaku.

“Nadira.”

Usiaku sekarang bukan lagi delapan tahun, aku 26 tahun. Sejak aku bertemunya di usia delapan tahun, aku bertekad untuk meninggalkan desaku dan tidak akan kembali sebelum aku benar-benar melupakannya.

Dulu di desaku, Desa Gunungsari memiliki suatu mitos mengenai Sendekolo. Sepehamanku saat kecil, ibu selalu berkata:

“Tong maceh, ai ceuk Ibu uih nya uih. Ai wayahna magrib teh ntos geura cicing weh di rorompok, Neng Geulis.”

(Jangan ngeyel, kalau ibu bilang pulang ya pulang. Kalau sudah waktu magrib, diam saja di rumah, Neng Cantik).

Dia selalu melarangku untuk keluar malam, tepatnya saat waktu magrib. Dia bilang, di waktu itu atau dikenal dengan Sendekolo, para setan akan pergi mencari anak-anak kecil yang nakal, yang tidak mendengarkan perkataan ibunya — dan aku adalah satu di antara anak-anak dengan kategori nakal.

Setelah aku duduk di bangku SMP, aku mencari tahu tentang Sendekolo dan mendapatkan pemahaman bahwa Sendekolo dalam buku Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia dan Sunda, merupakan mitos yang dipercaya masyarakat Sunda sebagai jin dan syaitan yang muncul pada waktu senja, yang dijuluki “hantu senja” kata Ajip Rosidi.

Keyakinan terhadap kejadian metafisik juga dikaji oleh Zaidan pada tahun 2015, yaitu bahwa Sendekolo adalah sosok gaib yang menyukai anak-anak kecil yang masih berkeliaran di luar rumah ketika senja. Masyarakat meyakini anak-anak yang diculik oleh Sendekolo akan dibawa dan disembunyikan di atas pohon.

Pada usiaku delapan tahun, tidak mungkin aku percaya soal itu. Setiap sore aku selalu bermain di belakang rumahku. Di sana banyak sekali pepohonan: ada pohon kapas, bambu, pepaya, jambu, bahkan pohon salak. Setiap menjelang magrib, ibu selalu memanggilku untuk masuk dan mandi. Setelah itu, aku tidak akan mendapat izin untuk pergi ke mana-mana. Sampai satu kejadian, aku sedang bermain dengan temanku bernama Yuyun.

Kami selalu bermain sampai malam. Biasanya, dia akan mandi dan makan sebelum pulang, kemudian dijemput oleh ibunya. Tapi waktu itu, tidak tahu dari mana ide muncul, kami memutuskan untuk berjalan sampai pertengahan jarak antara rumah kami, kemudian pulang masing-masing. Saat langit mulai memerah dan ibuku berteriak:

“Nadira, asup geus magrib. Mandi jeung mam heula enggal.”

(Nadira, masuk. Mandi sama makan dulu ayo cepat.)

Kami dengan tertawa mulai membuka pintu dan berpura-pura masuk, tapi kenyataannya kami pergi sesuai rencana: saling pulang di pertengahan jalan.

Aku masih ingat waktu itu, senyum manis dengan gigi putih milik Yuyun yang ditunjukkan untukku.

“Geus hayu balik, dewek balik ka imah dewek, kami oge balik.”

(Udah ayok pulang, kamu pulang ke rumah kamu, aku juga gitu.)

Tidak seperti biasanya, sebelum dia pergi, dia berkata:

“Abdi bung uih, mun uih maneh ngke enjing bisa ameng keneh, kan?”

(Aku gamau pulang ih, kalau pulang kamu besok masih bisa main kan?)

Celetukannya membuatku tertawa mendengar perkataan lembut yang tidak pernah dia katakan.

“Nya, heeh atuh. Ai maneh kunaon, Yun?”

(Iya dong, kamu kenapa sih Yun?)

Kami kembali tertawa hingga akhirnya memutuskan untuk pergi.

Saat aku membalikkan badan, aku melihat gadis kecil dengan dua ikatan rambut memegang payung berwarna kuning dengan gambar jeruk, tersenyum ke arahku kemudian melambaikan tangan. Aku tersenyum kembali padanya. Aku berbalik untuk memastikan temanku pergi, dan anehnya dengan waktu yang singkat, Yuyun sudah tidak ada di depanku. Dulu aku pikir dia berlari karena takut dan lagi-lagi aku hanya tertawa. Aku berjalan menuju gadis dengan dua ikatan rambut.

“Kamu bisa bahasa Indonesia?” tanya gadis itu padaku.

Aku hanya menganggukkan kepala. Aku tidak terlalu fasih berbicara bahasa Indonesia, tapi aku mengerti.

“Nama kamu Nadira?”

Aku heran sekali melihat gadis itu tahu namaku. Karena raut wajahku yang tidak bisa disembunyikan, dia kembali berkata:

“Aku sering melihat kalian berdua bersama saat pulang sekolah. Teman kamu selalu memanggil kamu seperti itu.”

Aku kembali menganggukkan kepala.

“Kamu teh sering di sini? Kok aku asa gapernah liat kamu, siah.”

(Kamu sering di sini? Kok aku ngerasa gak pernah lihat kamu ya.)

Dia hanya tersenyum.

“Temani aku menunggu Mamaku, ya? Dia belum datang. Namaku Kayla, umurku lima tahun. Mamaku bilang dia akan kembali menjemputku saat hujan reda.”

Anehnya, aku hanya menurut saja mengikuti perkataannya. Aku ikut duduk di bawah pohon kelapa sambil terus melirik ke arah Kayla.

Kenapa malam sekarang terasa begitu sunyi? Biasanya jembatan perbatasan antara kampungku dengan Yuyun sangat ramai, kenapa sekarang tidak?

Hawa yang aku rasakan terasa semakin mencekam. Baru saja aku mengikuti Kayla, bahkan azan isya pun belum berkumandang. Tapi aku merasa aneh dengan suasana ini, terasa begitu lama. Aku melirik ke arah Kayla dan jantungku berdebar ketika melihat Kayla tersenyum namun tidak memiliki bola mata. Aku terdiam mematung di sana. Berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, aku terus berteriak memanggil nama ibuku, tapi suaranya tidak keluar dari mulutku.

Tawa Kayla pecah ketika melihat diriku ketakutan, seolah takutku adalah makanan untuk energinya.

“Nadira, Nadira, Dira, aduh aing anak aing kandi mani teu balik-balik, Gusti nu agung.”

(Nadira, Nadira, Dira, aduh anak aku dari tadi gak pulang-pulang, Ya Allah).

Teriakan seorang ibu dengan tangis yang tak berhenti.

Aku berlari sekencang mungkin dari Kayla setelah mendengar suara ibuku, tapi anehnya sekalipun aku berlari, aku akan kembali ke arah Kayla yang sedang tertawa puas melihatku.

Hingga akhirnya aku melihat cahaya di ujung jembatan dan berlari ke arah itu. Ternyata di ujung jembatan itu benar ada ibuku. Aku terus berusaha memeluknya dan menarik bajunya. Tapi badan kecil milik gadis delapan tahun begitu lemah dan akhirnya tumbang ketika berhasil berlari. Saat mataku terpejam, anehnya gadis kecil itu berteriak marah:

“Mana mamah? Kenapa dia tidak menjemputku seperti ibu Nadira? Mana Mama? Mana Mama?!”

“Neng, atos sampe Luragung. Dijemput ku saha?”

(Neng, sudah sampai Luragung. Dijemput siapa?)

Aku terperanjat. Mimpi itu lagi. Ternyata aku mampu tertidur. Aku kira aku tidak akan bisa tidur karena bayangan-bayangan tentang Kayla, dan anehnya mimpi itu tidak pernah sampai selesai. Aku bahkan sudah lupa dengan kejadian sebenarnya. Aku berharap mimpi itu akan selesai di suatu saat yang tepat.

“Dijemput si Teteh engké, Mang. Aman wae, aman.”

(Dijemput sama kakak nanti, Kang. Aman saja, aman.)

Jawabku santai sambil berjalan turun dari bus.

Aku mampu melihat jalan yang berbanding terbalik. Di kota, jalan seperti ini begitu besar, sedangkan di desa memang tidak akan ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jadi sekalipun tidak pernah pulang, tidak akan ada perubahan besar. Kakak iparku sudah menunggu dengan motornya, kemudian kami pergi melaju. Menyusuri jalan kecil yang dikelilingi berbagai pohon rindang. Untung ini sore, jadi nuansanya tidak terlalu menakutkan. Sesampainya di rumah, aku pergi untuk bersih-bersih dan melaksanakan salat. Selesai dengan segala persiapan itu, aku segera pergi menuju tempat nenek.

“Neng, pang meserkeun obat di jembatan perbatasan, kangge Emak.”

(Neng, tolong belikan obat di jembatan perbatasan buat nenek.)

Tiba-tiba nenekku berkata seperti itu ketika aku baru saja datang.

“Neng pisan ieu, Mak? Teu tiasa nu sanés baé?”

(Neng banget ini, Nek? Nggak bisa yang lain saja?)

Nenekku tersenyum sambil mengelus rambutku meski di sela-sela kelembutan itu sering terusik oleh batuk.

“Aya anu teu acan rengse, sanés Neng? Rengsekeun ayeuna, mumpung Mak tiasa keneh masihan arahan.”

(Ada yang belum selesai, kan Neng? Selesaikan sekarang, mumpung nenek masih bisa memberi arahan.)

Aku hanya bisa menganggukkan kepala, berusaha mengerti suatu hal yang tidak aku pahami.

Aku mengendarai motor milik pamanku, menelusuri jalan yang dingin karena mendung. Saat aku melihat HP milikku, anehnya sudah menunjukkan pukul 17.26 WIB. Sudah tidak bisa lagi jika aku ingin pulang sebelum Sendekolo. Aku terus menggerutu tanpa henti.

Kenapa harus aku? Nenek bukannya tahu kalau aku selalu dimimpi ulangkan kejadian di usiaku yang ke delapan tahun.

Ketika sudah sampai di warung itu, benar saja perasaanku mulai tidak enak. Pohon kelapa yang selalu ada di mimpiku benar adanya, tinggi menjulang dan terlihat sudah tua.

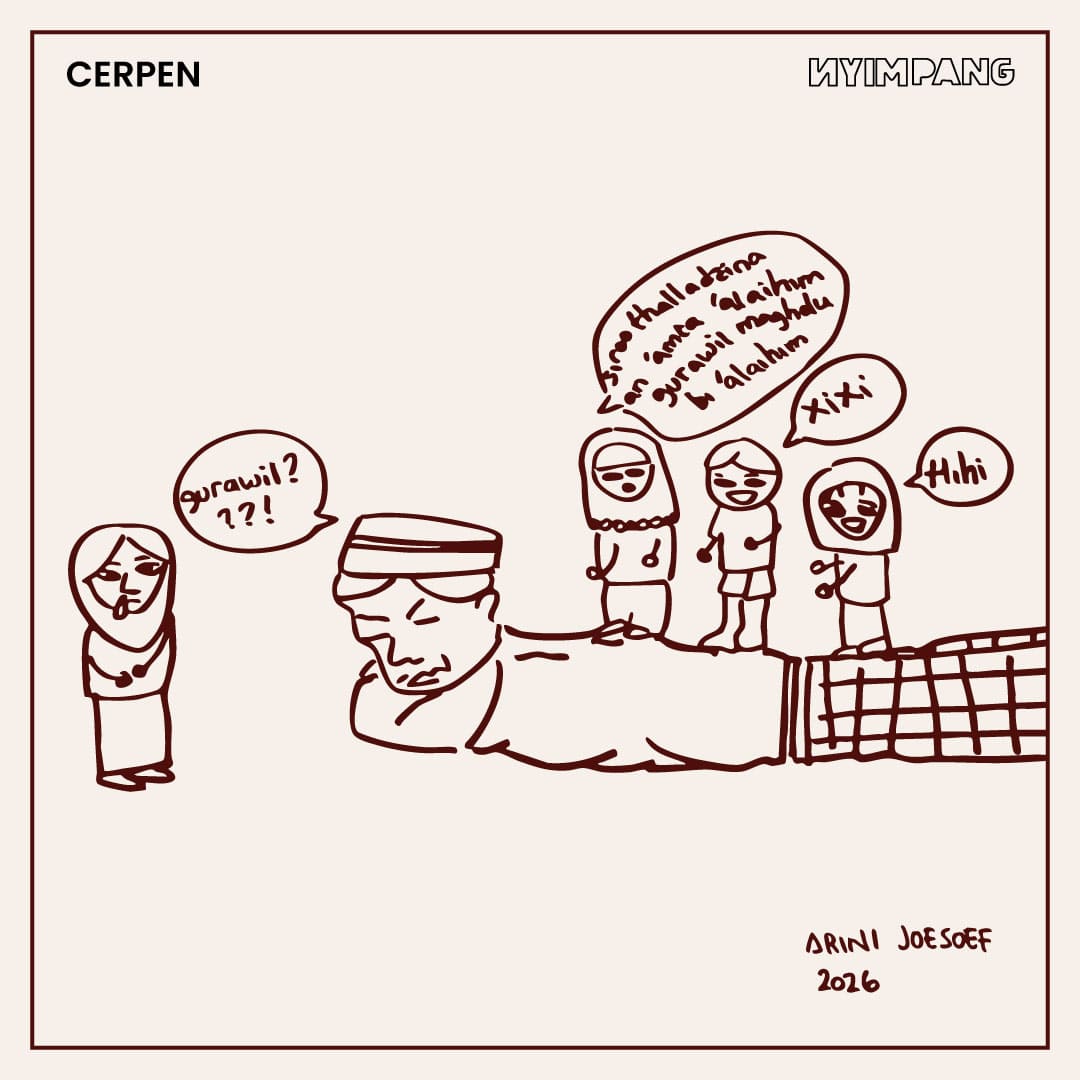

Aku membiarkan azan magrib berkumandang. Setelah selesai, aku baru memilih untuk pergi dan mengendarai motor itu. Anehnya, aku merasa berat, motor yang aku kendarai berbeda dengan sebelumnya. Aku mengarahkan kaca spion sebelah kanan ke arah jok motor belakang dan tidak ada apa-apa di sana. Aku terus melantunkan ayat suci Alquran sepanjang jalan karena perasaanku terasa tidak karuan.

Rasa takut yang biasa aku dapatkan dalam mimpi, kini benar-benar aku rasakan. Tanganku mengeluarkan keringat dingin tanpa henti. Tapi yang membuat diriku kesal adalah sampai di rumah nenek pun tidak ada apa-apa.

Ketika aku hendak masuk, di depan pintu rumah nenek terlihat payung kuning yang sangat familiar di mataku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa ini? Kayla? Tidak mungkin dia di sini.

Aku terus berusaha melangkah, tapi seperti kejadian 18 tahun lalu, semua terasa sepi. Kenapa di rumah nenek tidak ada siapa-siapa? Tidak ada suara berisik sama sekali.

Aku benar-benar merasa aneh. Saat aku akan melangkahkan kakiku dan membuka pintu, payung itu terbang. Saat aku akan menoleh, terdengar suara nenek.

“Neng, fokus bukakeun pantona. Terus bae mapah ka arah tempat Mak tadi bobo. Mun teu aya nanaon, sok bobo di ranjang. Ngke Neng apal naon anu salami ieu tos kajadian.”

(Neng, fokus buka pintunya. Terus saja jalan ke tempat nenek tidur tadi. Kalau tidak ada apa-apa, tidur saja di ranjang. Nanti kamu tahu apa yang selama ini sudah terjadi.)

Kemudian aku mengikuti arahan dari nenek. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke arah belakang. Benar saja kata nenek, tidak ada siapa-siapa. Termasuk nenek. Aku membaringkan badan di atas ranjang. Saat berusaha tertidur, ada seorang gadis kecil yang terus memanggil namaku dengan lantang dan nada yang marah.

“Kamu bilang akan menemaniku sampai mamah datang. Tapi kenapa kamu berbohong, Nadira?! Aku tidak suka kebohongan! Kamu sama saja seperti mamahku yang suka sekali berbohong. Aku membencimu dan temanmu, Nadira!”

Aku teringat Yuyun. Saat aku hendak membuka mata dan menanyakan soal Yuyun, suara nenek kembali muncul.

“Ntong digubris, Neng. Lanjut weh bobo, meh apal.”

(Jangan dianggap, Neng. Lanjut saja tidur biar kamu tahu.)

Aku kembali memejamkan mataku, berusaha dengan seksama menuruti semua arahan nenek. Tetap fokus untuk tidur agar terlepas dari Kayla. Tidak tahu dari mana asalnya, aku kembali ke tempat waktu itu. Aku melihat temanku Yuyun berada di bawah pohon kelapa bersama Kayla. Dan anehnya, di sana aku melihat Kayla terus menatap ke arah Yuyun dan terus berkata:

“Meloncatlah dari jembatan dan terus temani aku selamanya.”

Benar saja, Yuyun melakukannya. Kayla tertawa, melayang di atas jembatan, melihat badan Yuyun yang berlumuran darah karena jatuh di atas batu sungai.

Tidak lama, aku kembali di kondisi saat aku dan Yuyun berpamitan untuk pulang. Aneh, Kayla tidak bisa mendekat. Tapi ketika Yuyun menghilang, Kayla mulai mempengaruhiku. Semua berjalan seperti dalam mimpi, hingga saat terakhir aku pingsan di atas pangkuan ibu. Semua orang berteriak melihat jasad anak yang tidak lain adalah Yuyun. Badannya sudah kaku bahkan sudah dikerumuni oleh sekawanan lalat. Saat jasad itu diantarkan ke rumah duka, ternyata Yuyun sudah tidak ditemukan dari tiga hari lalu.

Kenyataan itu membuat kakiku melemas. Apakah itu jawaban kenapa dia bersikap aneh ketika aku antar untuk jalan pulang?

Aku terbangun dari alam sadarku.

Aku menangis sejadi-jadinya, memendam kebencian pada sosok Kayla. Nenekku kembali mengelus lembut rambutku, menyunggingkan senyum yang begitu menenangkan hati yang sedang berkecamuk oleh gemuruh marah.

Pantas saja orang desa selalu menatapku sinis. Pasti semua orang menganggapku pembawa sial. Apakah itu alasannya keluarga Yuyun juga pindah ke kota? Menempuh kehidupan yang tidak dibayang-bayangi oleh trauma?

Lantas, kenapa nenek malah mengajakku untuk pulang?

“Nek, kenapa Dira harus pulang? Nenek hanya ingin memberitahu hal yang sangat menyakitkan ini?”

Nenekku kembali tersenyum dan terus mengelus rambutku.

“Neng, éta budak tuluy nuntunkeun Neng bae. Soalna gagal nyieun Neng sami siga Yuyun. Si Yuyun sareng Emak anu ngalindungan Neng. Mun Mak maot engké, Neng kumaha?”

(Neng, anak kecil itu terus mengikuti kamu karena dia gagal menjadikan kamu seperti Yuyun. Yuyun dan nenek yang selama ini melindungimu. Kalau nenek meninggal nanti, kamu bagaimana?)

Aku terdiam mendengar pernyataan nenek. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bahkan di usia 26 tahun ini, untuk tertidur tenang saja untukku sulit.

“Ke énjing, jam lima sore, Neng pasihkeun payung anyar angge si budak éta. Budak éta korban Sendekolo, jama kota nu dijanjian ku indungna. Indungna keur meli dahareun di ujung jembatan perbatasan. Si budak disuruh nungguan di sisi jembatan, ngan saukur dibere payung da keur hujan kajadianna. Tapi manehna malah dicokot Wewegombel, teras ditimukeun tos kaayaan maot. Indungna malah minggat ka kota. Kajadian ieu tos aya ti jaman Mak ngora. Cuma da nu bisa mere payung anyarna, nu pernah sosoranganeun asup ka dunya si budak. Emak mah moal bisa.”

(Besok, jam lima sore, kamu kasih payung baru ke anak itu. Dia korban Sendekolo, dari kota yang dijanjikan ibunya. Ibunya pergi beli makanan di ujung jembatan perbatasan. Anak itu disuruh tunggu di sisi jembatan, cuma diberi payung karena hujan. Tapi dia malah diculik Wewegombel dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Ibunya malah pergi ke kota. Kejadian ini sudah ada sejak nenek muda. Tapi yang bisa kasih payung baru hanya mereka yang pernah masuk ke dunianya. Nenek nggak bisa.)

Setelah mendengarkan perkataan itu, aku mulai paham kenapa gadis ini bersikap seperti setan yang sangat jahat. Aku mulai merancang rencana untuk melakukannya, dan betul sekali, besoknya jam lima sore aku pergi ke arah jembatan perbatasan membawa payung dengan besi yang masih bersih. Payung berwarna biru muda dengan gambar mata dan ada kuping di ujung payungnya — khas payung untuk anak berusia lima tahun.

Aku meletakkannya di ujung jembatan, dekat pohon kelapa. Aku menunggu di seberang jembatan, tepatnya di warung tempat dulu ibu Kayla meninggalkan dia sendirian. Saat langit mulai berubah warna dan pemilik warung mulai masuk serta menutup pintunya, aku masih berdiri di depan warung memastikan anak kecil dengan nama Kayla memakainya.

Saat matahari mulai tidak terlihat dan langit mulai bertiup dingin, awan mulai saling mendekat, langit yang berwarna kian mulai menggelap karena mendung, gadis dengan dua ikat rambutnya mulai muncul. Tidak seperti biasa yang menggunakan pakaian lusuh, kini dia terlihat begitu berseri ketika melihat payung baru itu. Dan saat dia mulai tersenyum ke arahku, langit memberikan tanda sendu dengan turunnya air hujan. Semakin besar hujan itu, semakin tidak terlihat juga gadis dengan dua ikat rambut itu.

Senyuman manis itu adalah akhir dari penampakan gadis dengan payung kuningnya.

proud of you, keep up the good work