Menteri Filipina: Menata Negara No, Menata Lemari Yes

Malam di tanggal 25 Februari 1986, ribuan rakyat Filipina mendatangi Malacañang Palace yang terletak di distrik San Miguel Manila, di sepanjang Jalan Jose Laurel. FYI, Malacañang Palace adalah istana negaranya Filipina yang dibangun pada tahun 1750. Kedatangan ribuan rakyat Filipina itu dipenuhi rasa marah dan kekecewaan atas kepemimpinan 20 tahun Presiden Ferdinan Marcos yang penuh korupsi.

Ferdinan Marcos pertama kali menjabat sebagai Presiden pada tahun 1965 dan 1969. Kemudian pada tahun 1972 Ferdinan Marcos menerapkan darurat militer, lalu ia menyusun langkah-langkah yang menetapkannya menjadi presiden seumur hidup.

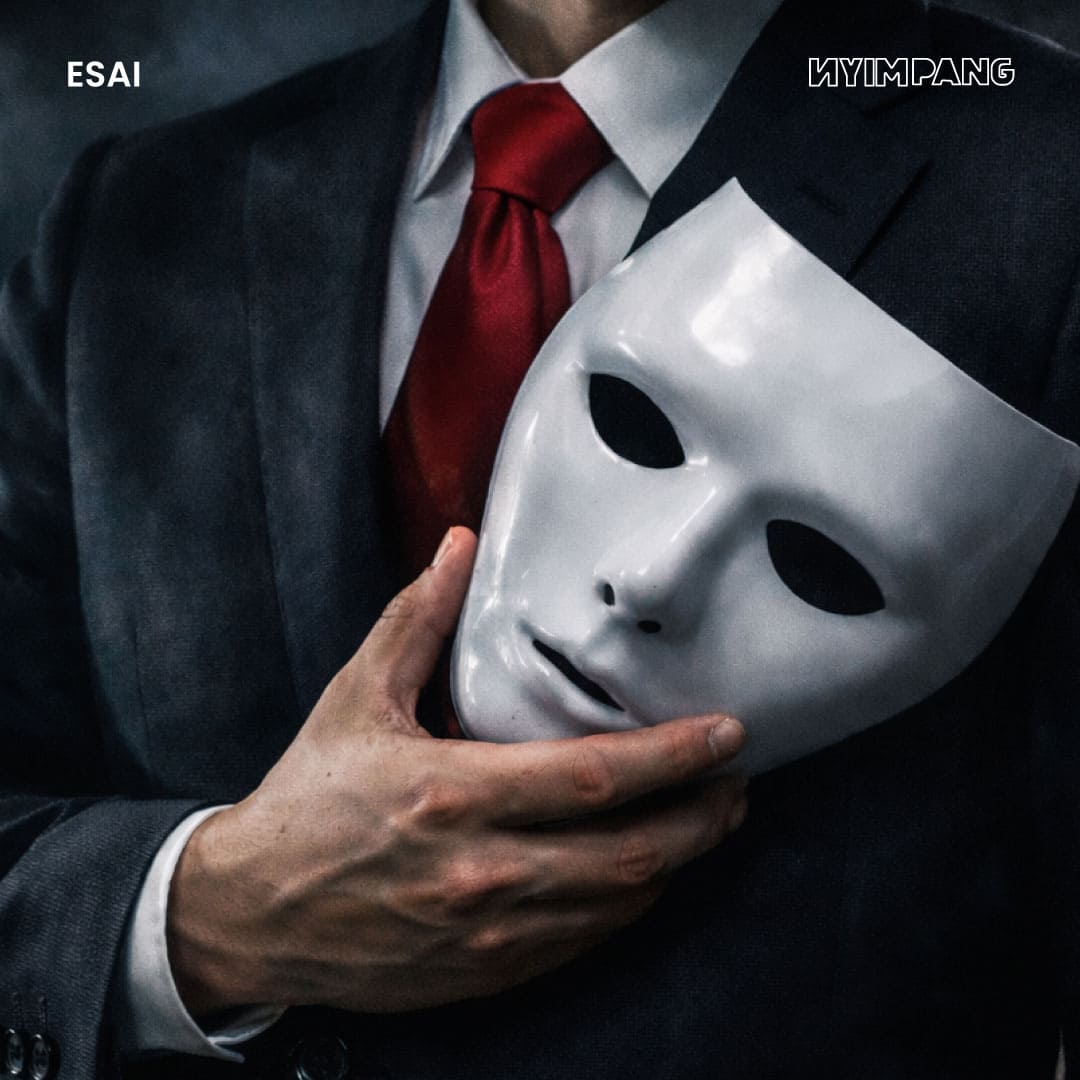

Begitu istana berhasil dibobol, massa terkejoed bukan maen! Sebab di saat jutaan orang Filipina hidup susah, keluarga si diktator justru mengumpulkan barang-barang mewah. Istana Negara itu sudah mirip showroom.

Banyak perhiasan, lukisan, bahkan lemari berisi sepatu-sepatu bermerek milik Imelda Marcos yang jumlahnya ribuan. Betul, ternyata tak cuma suaminya, perempuan itu juga kuat dan rakus jabatan.

Imelda bukan cuma berstatus sebagai first lady di Filipina. Kala itu, ia merangkap dua jabatan sekaligus: Gubernur Metropolitan Manila serta Menteri Permukiman dan Lingkungan Hidup di kabinet suaminya sendiri.

Koleksi sepatu Imelda itu jadi satu diantara bukti nyata betapa gemarnya rezim Marcos menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri.

Yang ajaib, selain tidak pernah benar-benar dihukum sampai tuntas, bisa-bisanya koleksi sepatu-sepatu mewah itu malah dimuseumkan. Bahkan, di hari peresmian Marikina Shoe Museum tahun 2001, sempat-sempatnya Ibu Menteri itu bercanda begini:

“Orang-orang mencari aib saya sampai buka-buka lemari pribadi dan menjarah tempat tinggal saya. Untungnya, mereka cuma bisa menemukan sepatu-sepatu cantik saya.”

Guyonan itu tak hanya viral diberitakan di semua tempat, tetapi juga tercatat sebagai contoh apik dari sebuah teknik psikologis yang namanya reframing.

Reframing adalah teknik mengubah cara pandang terhadap hal buruk sehingga tampak lebih ringan bahkan lucu. Sebab fitrah dari komedi memang bersumber dari tragedi cuman ya beda sisinya saja. Intinya, tragedi cuma butuh dibingkai ulang untuk bisa ditertawakan.

Teknik reframing ini sudah banyak dibahas di buku-buku kajian humor sebagai strategi resiliensi diri. Jennifer Keith dalam Fixing The Funny Bone (2022), misalnya, secara populer menguraikan kalau trauma dan kehilangan bisa bantu disembuhkan lewat metode GRIT (Grieve, Relate, Invest, dan Transform). Pada bagian terakhir dari metode itulah proses reframing trauma dan tragedi ke humor terjadi.

Reframing humor ini juga diaplikasikan dalam praktik psikoterapi. Viktor Frankl, psikiater, penyintas kamp konsentrasi Nazi, sekaligus penulis buku laris Man’s Search for Meaning (1946), sering memakai metode yang disebut paradoxical intention. Lewat metode tersebut, ia malah mendorong kliennya untuk menghiperbolakan ketakutannya sampai di titik irasional demi menekan rasa cemasnya.

Mengutip Encyclopedia of Humor Studies (Attardo, 2014), setidaknya masih ada tiga tokoh psikoterapi lain yang mengenalkan sekaligus mengaplikasikan teknik humorous reframing ini.

Pertama, ada Albert Ellis, perintis Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Kemudian ada Alfred Adler yang menggunakan ironi atau sarkasme untuk membantu kliennya melihat tindakannya yang absurd. Terakhir, ada Milton Erickson yang merupakan perintis Provocative Therapy (Provocative Therapy: The Healing Power of Dark Humor – Kudelia, 2023).

Reframing seperti ini alat psikologis yang ampuh. Ia sangat bisa untuk menyelamatkan mereka yang rentan dan tak berdaya—anak broken home yang belajar membercandai “ketidakberuntungannya”, kelompok minoritas yang ingin mengubah pengalaman diskriminasi jadi kelucuan, termasuk orang yang hidup serba kekurangan tapi getol mentertawakan kegetiran hidupnya.

Namun, jadi tak etis jatuhnya ketika reframing dipakai oleh mereka yang justru menyebabkan tragedi.

Lagipula, setrauma apa sih Imelda Marcos sampai harus melakukan reframing karena kehilangan ribuan pasang sepatunya, sementara ia kan bagian dari rezim yang koruptif dan menyengsarakan rakyatnya sendiri?

Ibu Menteri bukan korban. Ia adalah elite yang menutup mata pada penderitaan rakyat bahkan ikut-ikutan menginjaknya, kemudian kabur dari tanggung jawabnya.

Secara konteks isi, rengekan dan candaan Ibu Menteri itu juga bentuk dari kesesatan pikir (logical fallacy). Ia berupaya mengalihkan perhatian publik dari isu inti yang krusial (kekacauan negara atas inkompetensi pemerintah) ke isu yang sangat sepele dan personal (penjarahan harta pribadinya). Sebutan bekennya, red herring.

Di sini, ia bermain defensif dengan memainkan kartu pathos, memelas dan mengemis empati. Ia menampilkan dirinya sendiri sebagai korban. Habisnya, mau bagaimana lagi?

Akan “mati konyol” kalau ia bilang penjarahan itu terjadi karena ia sebagai bagian dari pemerintah gagal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.

Rengekannya juga makin bikin rakyat makin pusing. Dengan otoritas yang sempat ia miliki, berani-beraninya ia masih merengek ke publik. Padahal, ia punya akses istimewa ke penguasa, dari ruang kerja bahkan sampai kamar tidurnya. Kalau orang sesignifikan Ibu Menteri masih merengek ke rakyat, lantas harus ke siapa rakyat merengek?

Ibu Menteri juga tidak layak menyalahkan massa yang masuk ke rumahnya secara paksa. Sebab, justru ia dan suaminyalah yang menyediakan “bensin” buat rakyat kecil nekat merusuh dan menjarah.

Tak akan begini jadinya kalau sebelum-sebelumnya Ibu Menteri dan rezim benar-benar berpihak pada rakyat.