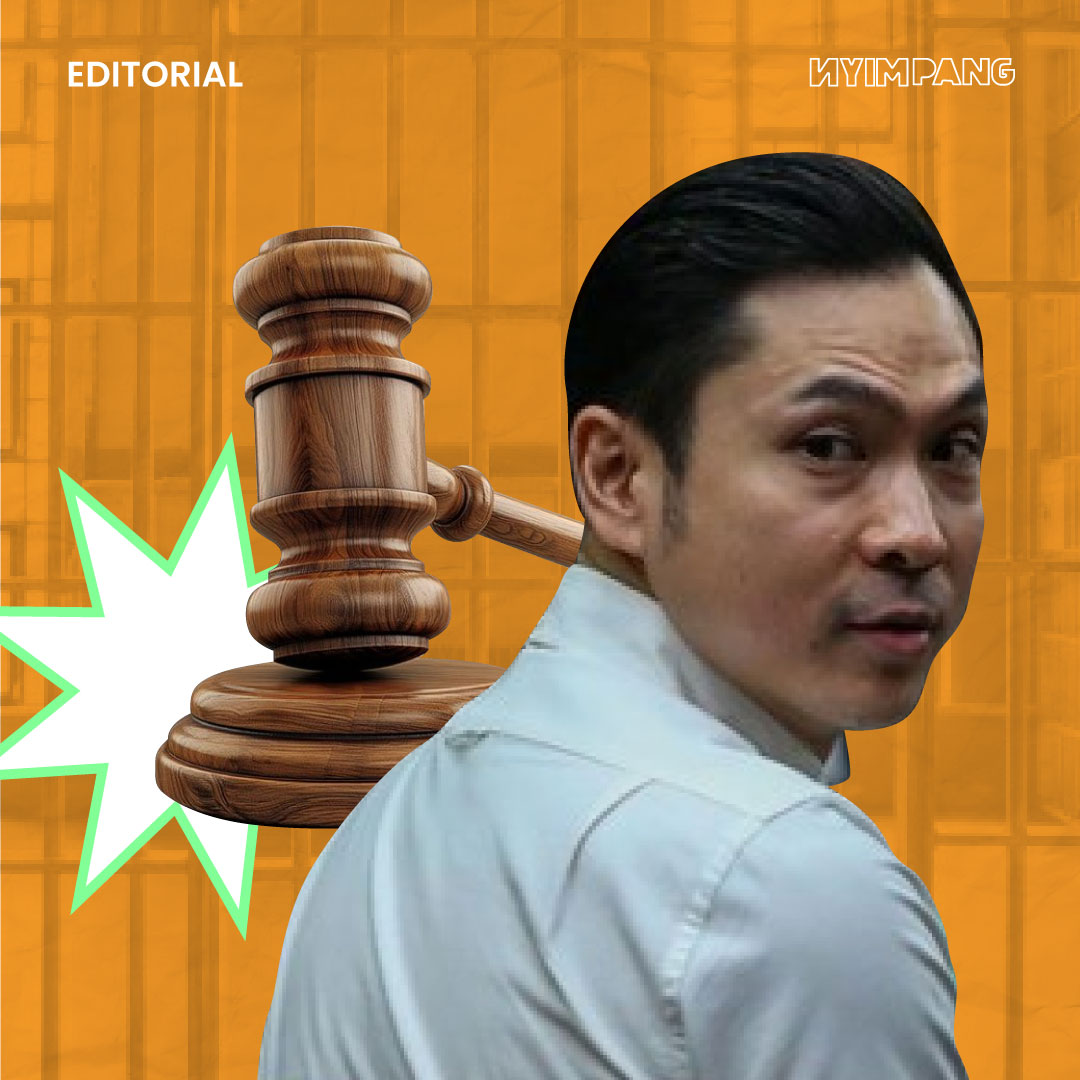

Harvey Moeis Divonis 20 Tahun Penjara: Kejulidan Netizen yang Keren

Lini masa sosial media akhir-akhir ini ibarat pasar malam: riuh, bising, penuh obrolan soal Harvey Moeis yang akhirnya divonis lebih berat—20 tahun penjara dan denda Rp 420 miliar. Ada yang mengapresiasi, tapi tak sedikit juga yang nyinyir. Salah satunya netizen yang berkomentar, “No viral no justice.” Frasa ini berarti kalau nggak viral, keadilan itu nggak ada.

Seolah-olah penegak hukum baru gercep kalau masyarakat udah ramai protes di media sosial—bukan karena panggilan nurani, tapi karena takut dihujat.

Contohnya banyak, salah satunya kasus dokter koas yang jadi korban penganiayaan, baru diproses setelah viral.

Awalnya, Harvey cuma divonis 6,5 tahun penjara—seperti cicilan barang. Namun, akhirnya hukumannya diperberat. Minpang pun membandingkan vonis ini dengan kasus-kasus lain yang nggak seramai di media sosial.

Misalnya, pencuri kecil dihukum berat, sementara Harvey yang merugikan negara triliunan, sempat dapat vonis ringan. (Catatan: ini bukan berarti kami membenarkan pencurian, tapi sekadar menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum.)

Main Tambang, Malah Kena “Tendang”

Sebelum membahas apakah kejulidan netizen berpengaruh atau nggak, kita perlu tahu dulu bagaimana awal mula kasus korupsi Harvey Moeis. Dengan begitu, kita bisa menilai seberapa besar daya rusak yang dia timbulkan sampai membuat ruang digital penuh amarah.

Pada Maret 2024, Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Korupsi ini melibatkan penyewaan smelter ilegal dan penggelapan uang.

Dengan jabatannya yang strategis dan hubungan dekat dengan pengelola PT Timah Tbk serta PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey diduga mengatur mekanisme penambangan dan penjualan timah demi keuntungan pribadi. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar—bukan cuma secara finansial, tapi juga ekologis.

Pada akhir 2024, majelis hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Hakim beralasan Harvey hanya “ikut-ikutan” dan bukan satu-satunya pihak yang menyebabkan kerugian negara. Namun, jaksa penuntut umum nggak tinggal diam. Ia mengajukan banding ke pengadilan tinggi pada awal 2025.

Akhir Drama Vonis Ringan

Hasilnya? Pada 13 Februari 2025, pengadilan tinggi menjatuhkan vonis lebih berat: 20 tahun penjara dan denda Rp 420 miliar. Harvey dinyatakan terbukti melakukan korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Mungkin ada yang bertanya, “Kenapa dendanya cuma Rp 420 miliar, padahal negara rugi Rp 300 triliun?” Nah, menurut pertimbangan hakim, angka Rp 300 triliun itu bukan hanya dari Harvey seorang, tetapi juga melibatkan pihak lain dan termasuk dalam kategori kerugian finansial dan ekologis. Sementara itu, Rp 420 miliar adalah jumlah yang dianggap langsung dinikmati oleh Harvey Moeis secara pribadi.

Tapi di sini, kita nggak bisa melupakan peran netizen. Sejak awal, kasus ini terus menjadi sorotan di media sosial—netizen nggak cuma mengutuk aksi korupsinya, tapi juga meramaikan wacana soal ketimpangan hukuman di Indonesia.

Netizen Kita: Rajin, Konsisten, dan Punya Pengaruh

Jumlah netizen di Indonesia itu luar biasa banyak. Menurut data We Are Social tahun 2024, pengguna aktif media sosial di Indonesia menembus 167 juta orang. Platform yang paling sering dipantengin? WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Intensitasnya tinggi lho. Menurut survei We Are Social lagi, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 11 menit per hari untuk berselancar di media sosial. Jadi, kalau ada isu yang nyangkut di kepala netizen, mereka bakal konsisten mengangkatnya sampai dapat perhatian lebih luas.

Minpang masih ingat betul—waktu vonis pertama Harvey Moeis keluar, banyak teman Minpang yang langsung misuh-misuh di status WhatsApp. Mereka menuangkan unek-unek dengan semangat, mirip suasana terminal bus atau dermaga—tempat di mana tekanan hidup itu nyata dan nggak bisa ditahan lagi.

Dari Freud ke Netizen: Marah yang Berujung Perubahan

Dalam bukunya Civilization and Its Discontents, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia punya dorongan agresif yang perlu disalurkan. Ada dua cara: destruktif dan sublimasi.

- Destruktif: Melampiaskan emosi dengan merusak sesuatu—misalnya, nendang pintu toilet, ngelempar sandal, atau ngejorokin temen ke comberan.

- Sublimasi: Menyalurkan kemarahan dengan cara yang lebih diterima masyarakat, misalnya bikin kritik sosial lewat seni, tulisan, atau… misuh-misuh di medsos.

Dalam konteks kasus Harvey Moeis, netizen kita menyalurkan kemarahan mereka lewat komentar, unggahan, dan meme. Lucunya, apa yang awalnya hanya curhat massal ini ternyata berperan sebagai mekanisme kontrol sosial.

Dulu, media massa bersifat satu arah. Kita cuma bisa menerima informasi tanpa bisa langsung membalas. Sekarang? Media sosial memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam wacana publik. Opini masyarakat bisa langsung beredar luas dan memberi tekanan nyata ke institusi negara, termasuk institusi hukum.

Para hakim dan jaksa pun mulai berpikir: kalau vonisnya tetap ringan, bisa tamat karier gue! Netizen jadi semacam pihak yang mengawasi kebijakan dan putusan hukum. Julid? Mungkin. Tapi kalau kejulidan itu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ya… kenapa nggak?

Kejulidan Netizen, Efektif atau Nggak?

Kalau kita lihat kasus Harvey Moeis, ada indikasi bahwa kejulidan netizen memang berpengaruh. Bukan berarti hakim semata-mata mengikuti opini publik, tapi tekanan dari masyarakat bisa mendorong proses hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Jadi, kalau ada yang bilang “julid itu nggak ada gunanya,” ya coba lihat lagi kasus ini. Siapa tahu, tanpa kejulidan netizen, vonis Harvey Moeis tetap 6,5 tahun dan Rp 1 miliar. Maka dari itu, mari kita lestarikan budaya julid yang cerdas. Bukan sekadar nyinyir, tapi juga memperjuangkan keadilan.