Alif Membicarakan Tuhan

Setahuku, satu-satunya manusia kurang beriman yang pernah kutemui, adalah seorang teman bernama Alif. Meski ia kadang mengucap kembali dua kalimat syahadat setelah meracau tentang konsep teologi yang menurutnya banyak missing link, itu pun sambil menenggak kawa-kawa, jadi tetap kuhitung sebagai orang kurang beriman. Orang waras mana coba yang menenggak Kawa-Kawa sambil menyebut asma Tuhan?

Kadang bercakap-cakap dengan Alif hanya bikin aku melongo. Sudut pandangnya yang membingungkan dalam narasi beragama, sebenarnya bikin aku takut kebawa kafir. Tapi tetap saja aku menyimaknya sampai tuntas. Selain karena biasanya aku disuguhi sebungkus rokok Esse Pop warna oranye dan ditraktir sepiring ketan susu, aku tidak pernah menganggap serius obrolannya, hanya kumaknai sebatas kegiatan nirfaedah yang berani saja.

Alif selalu antusias bercerita dengan dialeknya yang kerap bikin aku terdistraksi. Katanya itu bawaan lahir. Ia selalu menjawab berasal dari Cilamaya, hampir setiap ditanya orang lain. Padahal ia mengaku padaku lahir dan besar di Dusun Sengon. Alasanya ia tidak mau ribet kalau ditanya orang lain, menurutnya Cilamaya lebih familiar di telinga orang-orang dibanding jika menyebutkan Sengon. Ia menuturkan jika di Sengon bahasa yang digunakan bisa berbeda tiap pematang sawah. Kau bisa mendengar orang-orang berbicara Bahasa Jawa Reang di satu pemukiman, namun bersepedah dua kilometer saja orang-orang sudah menggunakan Bahasa Sunda. Dari sanalah kenapa dialeknya terdengar aneh dan tidak umum.

Pernah suatu ketika aku bertanya padanya dari mana semua kegundahannya soal agama berasal.

“Omong-omong kapan pertama kali kau mulai mempertanyakan agamamu?” kataku.

“Sejak aku kecil, mungkin saat berumur tujuh tahun.” jawab Alif.

“Tujuh tahun? Bukankah terlalu kecil untuk mencerna semua pertanyaanmu?”

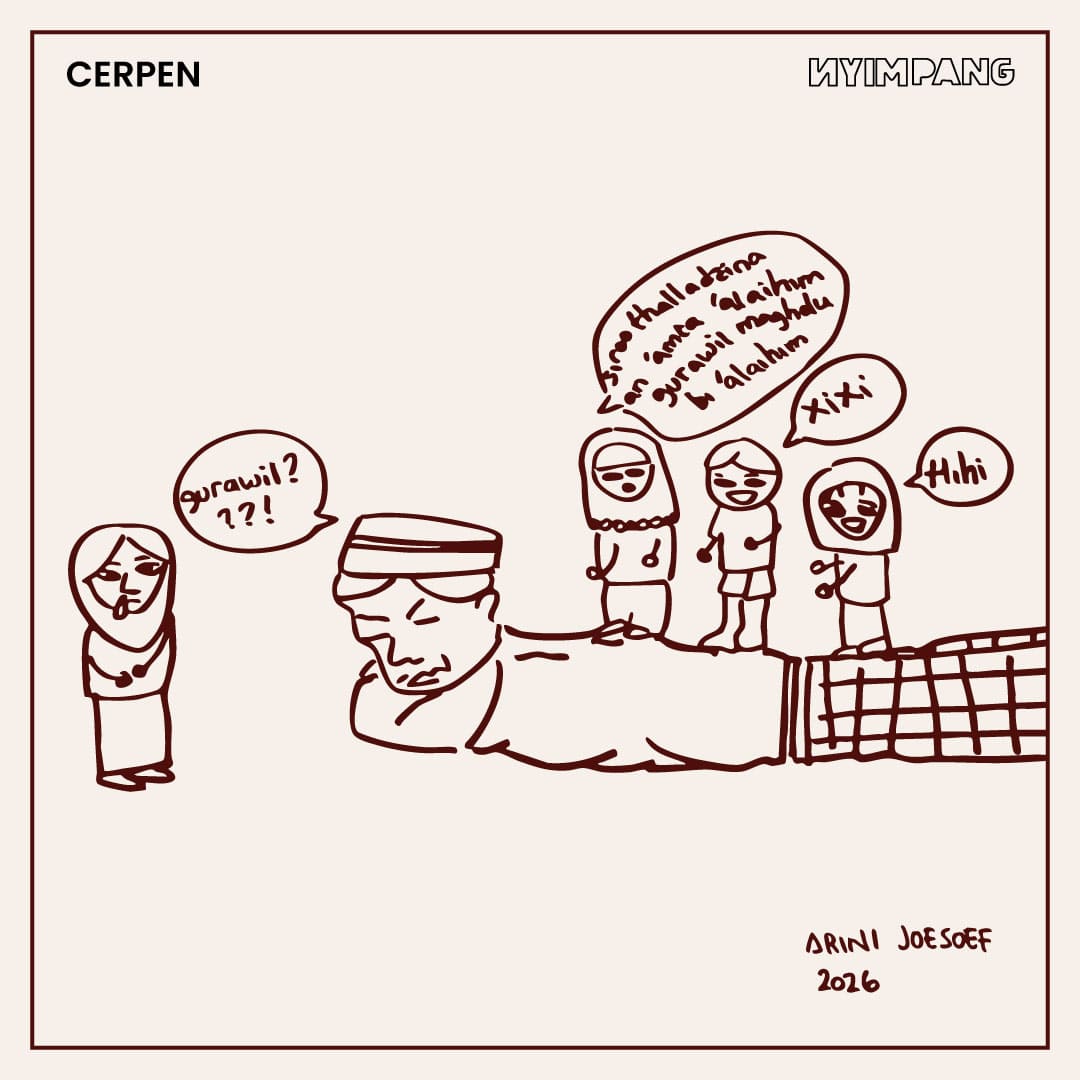

“Panjang ceritanya, dulu aku suka sekali menggambar. Hari itu ibuku membelikanku krayon. Aku membawanya saat mengaji, dan mulai menggambar harimau di buku gambarku,” Alif bercerita sembari memainkan tangannya di atas meja, seolah menganggap dirinya motivator. “Seorang ustaz menegurku. Ia menyebutkan suatu hadist. Katanya jika aku menggambar makhluk hidup, Tuhan akan murka, dan menyuruhku menghidupkan makhluk yang kugambar di akhirat kelak. Aku ketakutan setengah mati dan menangis, kemudian berlari sekencang-kencangnya ke rumah.”

“Jika itu tidak terjadi, setidaknya kau mungkin sudah setara Basuki Abdullah,” Aku tekekeh pelan, lalu lanjut bertanya. “Apa yang terjadi setelahnya?”

“Kau tahu? Aku tidak percaya jika Tuhan sejahat itu. Makanya aku justru lebih banyak membaca literatur keagamaan. Pergi ke banyak majelis. Mencari tahu ke beberapa ulama. Tapi hasilnya tetap saja … ”

“Apa hasilnya?” ulangku, penasaran.

“Aku tidak meragukan Tuhan, tapi meragukan yang menuturkan ajarannya,” Alif berseloroh. “Setiap aku mempertanyakan sesuatu yang janggal, mereka berkata bahwa aku kelewat batas. Beriman artinya percaya tanpa ragu, sedangkan bertanya sama dengan aku meragukan Tuhan.”

Aku merasa kasihan pada Alif. Pikirannya dipenuhi hal-hal yang menurutku tidak perlu diambil pusing. Di tempat kerja, hanya aku yang mau mendengar ocehannya. Tidak sebelum Alif bercerita di bus ketika pulang gathering tahun lalu. Di depan seluruh rekan kerja ia bilang bahwa kisah Nabi Nuh atau Noah yang tersohor di kitab-kitab agama samawi hanya saduran ulang Epik Gilgamesh dari Era Mesopotamia. Setelahnya rekan kerja kami yakin bahwa Alif merupakan misionaris sekte sesat yang sedang mencari pengikut. Dan aku dicurigai sebagai pengikutnya. Kata satpam, desas-desus ini bahkan sempat membuat bagian personalia memanggil orang pintar untuk meruqyah kantor saat semua karyawan sudah pulang. Dadaku selalu tergelitik setiap kali mengingatnya.

“Aku pernah bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak pernah menampakan wujudnya kepada kita. Ibarat orang tua, kita akan merasa nyaman jika merasakan kehadiran fisik orang tua kita, bukan?.” Alif bertanya dengan raut wajah serius.

“Aku pernah mendengar analogi sederhana terkait hal itu,” Aku mencoba menimpalinya, meski tak yakin jawabanku bisa memuaskannya. “Sekarang analogikan jika Tuhan itu komisaris perusahaan. Ia tidak bisa bertemu sembarang orang, hanya karyawan yang punya jabatan tinggi yang bisa bertemu dengannya. Staff model kita ini sudah pasti tidak akan bisa melihatnya. Tapi kita tetap menjalankan sistem dan aturan perusahaanya, serta mendapat upah setiap bulan, kan?”

“Oke, lalu?” Alif tampak menantangku.

“Bukankah sama. Kita menjalankan perintah dan larangan Tuhan sambil menerima rezeki dari-Nya.” lanjutku.

“Masuk akal,” Alif mengangguk-angguk mendengar penjelasanku. “Tapi bukankah kita tahu kalau komisaris itu wujudnya Manusia. Sedangkan Tuhan, kita tidak pernah tahu wujudnya seperti apa. Lalu dalam konteks ini, menurutmu siapa yang jabatanya lebih tinggi dari Manusia?”

Aku termenung sejenak. Berusaha hati-hati memilih kata yang akan keluar dari mulutku. Tak jarang obrolanku dan Alif menegang hanya perkara seperti ini.

“M… M… Malaikat, mungkin. Mereka hanya bertugas beribadah dan menyembah-Nya. Mereka tinggal di Surga bersama Tuhan.” Aku gelagapan berusaha merasionalisasi jawabanku.

“Aku merasa tidak adil. Jika bisa memilih, aku ingin jadi Malaikat saja kalau begitu. Aku bisa tinggal di Surga dan beribadah dengan tenang, tanpa memikirkan banyak hal,” Alif menghela nafas panjang. “Kadang aku heran kenapa Tuhan menciptakan Manusia dengan akal kritis, tapi keberadaan-Nya malah abu-abu. Bayangkan Nabi Adam bisa percaya Tuhan karena pernah melihatnya, sedangkan kita tidak tahu sesulit apa anak-anaknya menerima tempat bernama Surga dan fakta akan adanya Tuhan. Sementara mereka belum pernah melihatnya. Dan kau tahu yang paling menjengkelkan?”

“Apa?” tanyaku.

“Sebagai Manusia, jika kita tidak percaya itu kita akan dihukum ke Neraka. Itu sangat menyedihkan mengingat kita tidak bisa melihat-Nya.” Alif mengucapkannya dengan sungguh-sungguh.

Entah mengapa yang dikatakan Alif kadang ada benarnya. Aku sendiri bukanlah penganut agama yang taat. Aku selalu bergurau kalau aku salat hanya dua waktu, salat Jumat dan Idul Fitri saja. Aku tidak menghindari minuman keras. Dan, meski tidak menonton video porno, aku diam-diam membaca cerita stensilan di forum online saat onani. Mungkin itulah yang membuatku tahan dengan Alif. Bedanya, aku tidak mempertanyakan Tuhan atau agama yang aku anut.

Akan tetapi, pernah sepulang berbincang dengan Alif, aku bertanya-tanya untuk apa semua larangan soal miras dan seks di luar nikah itu, jika akhirnya di Surga ada sungai khamr serta orang-orang bisa melakukan orgy di sana. Malam itu aku tidur sangat larut, karena mencoba mengkurasi ceramah ustaz kondang di kanal YouTube, berharap ada yang bisa memberikan jawaban yang setidaknya bisa diterima olehku. Tapi kebanyakan penjelasannya malah mengerucutkan ke satu pertanyaan lain. Apakah Tuhan sedang memainkan The Sims-Nya sendiri?

Mulai dari sana aku kepikiran hal-hal lain yang tak berujung dan mengganggu. Misal jika segalanya atas izin Tuhan, maka seharusnya Tuhan yang mesti diadili atas segalanya. Termasuk segala kekacauan yang terjadi di muka bumi. Ah, ini pasti cuma reaksi kimia yang terjadi di otak saja karena kebanyakan nongkrong dengan Alif. Kalau begitu sama saja seperti karakter novel yang menuntut mengadili penulisnya karena alur ceritanya pahit. Tapi jadi balik lagi ke pertanyaanku sebelumnya. Apalah Tuhan sedang memainkan The Sims-Nya sendiri?

“Aku pernah bertemu orang yang mengaku atheis,” Alif membuyarkan keheningan. “Ia berkata jika Tuhan hanyalah hasil proyeksi Manusia. Inilah kenapa Dewa-Dewa di mitologi Nordik yang dulu dianggap sebagai representasi Tuhan seperti Zeus dan lainnya itu malah jadi lelucon pop culture. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang percaya bahwa mereka Tuhan.”

“Tidak aneh, Atheis memang lebih percaya Tuhan diciptakan Manusia dibanding Tuhan menciptakan Manusia.” Gumamku.

“Betul begitu. Mereka percaya bahwa Tuhan dan Agama dibuat sebagai kebutuhan akan kontrol dan hegemoni.” Alif menatapku lekat sembari memutar-mutar sendok ketan susunya.

“Aku jadi paham kenapa larangan untuk beristri lebih dari empat itu malah dimaknai sebagai anjuran.” Aku mencoba tetap relevan dengan Alif.

“Makanya, Aku lebih percaya penuturnya yang keliru dibanding percaya Tuhan itu tidak ada.”

Sebenarnya Aku sudah khatam dengan Alif, lantaran setiap hari selalu dijejali pertanyaan-pertanyaan radikal yang seolah mengajaku ikut mempertanyakan ulang juga. Mungkin Alif juga nyaman bicara denganku, karena aku tidak pernah membantahnya atau mengkafirkan setiap pertanyaannya seperti kebanyakan orang. Aku kadang mendapati ia menahan diri mengungkapkan hal-hal seperti ini ke orang lain. Bibirnya bergetar tapi tak ada sepatah katapun yang terucap. Sedangkan bersamaku, ia sangat luwes bicara apapun tanpa takut dihakimi.

“Aku pernah masuk ke komunitas satanis. Mereka punya teori kalau Iblis itu terlalu cinta dengan Tuhan sehingga menolak bersujud kepada Nabi Adam. Karena tidak ada yang berhak disembah selain daripada Tuhan itu sendiri,” Ucap Alif. “Lagipula sudah jelas kenapa Iblis tidak mau bersujud kepada Adam itu alasannya sangat materialistis. Ia merasa makhluk paling sempurna. Titik.” Gumam Alif, tegas.

Aku diam sejenak mendengarnya, berusaha tidak menjadi sok tahu. Lalu kucoba mengalihkan pembicaraan. “Kau sendiri? Kau percaya Surga dan Neraka?”

“Entahlah, sebenarnya aku terus berbuat baik dan beribadah karena aku mau. Kalaupun Surga dan Neraka tidak ada, tidak ada ruginya aku berbuat demikian.”

“Tapi jika ada?” tanyaku.

Alif memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang mendengar sebelum mulai mengucapkan sesuatu. “Jika ada, kuharap pengeras suara di sana tidak memutar lagu Baby-nya Justin Bieber setiap saat.”

Tawa kami pecah malam itu. Obrolan pun berakhir di sana. Aku pamit pulang lebih dulu. Namun, tepat pukul dua dini hari, dering teleponku berbunyi. Dering telpon dini hari memang ganas. Seolah ada raksasa hendak menghancurkan bumi dengan sekali amukan. Aku mengangkat telpon dengan setengah sadar. Suara seorang pria paruh baya terdengan dari ujung telpon.

“Temanmu… temanmu Alif mengalami kecelakaan. Ia tewas di tempat. Kau nomor terakhir yang ia hubungi, tolong sampaikan ke keluarganya ia dilarikan ke RSUD Bayu Asih, SEGERA!!!”

Aku diam mematung tak menjawab apapun. Baru saja sekitar dua sampai tiga jam yang lalu ia berbica panjang lebar denganku. Kabar itu menyambar bak petir di siang bolong. Aku mencoba mencubit lenganku berkali-kali dan hasilnya dipastikan aku tidak sedang bermimpi. Saat itu aku hanya bisa menelan ludah dan berdoa dalam hati:

“Tuhan, kemanapun Alif pergi, jangan beri ia tempat dengan pengeras suara memutar lagu Baby-nya Justin Bieber setiap saat.”