Ajian Tolak Miskin

Deru motor Sanusi menggeram membelah jalanan, asap knalpotnya mengepul terbawa angin. Ia baru saja pulang menyetorkan bergepok-gepok uang ke bank. Dari wajahnya terpancar senyum lega. Untuk pertama kalinya, setelah kepergian bapak-ibunya, dadanya terasa lapang.

Tukang parkir di depan bank turut kecipratan berkah, ia mendapat uang lima puluh ribuan hanya untuk memarkirkan motor matic rongsok milik Sanusi. Sesuatu yang bahkan mustahil didapat dari nasabah bermobil mewah sekalipun. Setelah menerima uangnya dengan setengah percaya, dalam benak si tukang parkir, ia meyakini kalau petir Zeus sedang berpihak kepada Sanusi tadi malam.

Mesin motor Sanusi berhenti meraung saat berada di depan restoran yang terkenal mahal seantero kota. Tempat yang dulu hanya bisa ia pandangi dari seberang jalan sambil menelan ludah, kini terpampang megah tepat di ujung matanya.

“Sekali seumur hidup,” gumamnya, sambil menepuk dada. “Aku juga pantas merasakannya.”

Sanusi melangkahkan kaki masuk ke restoran, aroma daging panggang dan mentega langsung menyeruak menggelitik hidungnya, seolah menyambut kedatangannya seperti layaknya tamu agung. Seorang pelayan pria bersetelan hitam dengan apron kuning keemasan menghampiri dengan senyum yang sedikit ragu, mungkin karena tidak terbiasa melihat seseorang datang ke restoran itu dengan kaos belel, jeans lusuh yang agak cingkrang, dan sandal jepit yang permukaannya sudah menghitam.

“Selamat datang pak, untuk satu orang?” tanya pelayan itu sopan.

“Ya. Dan beri saya meja paling nyaman.” jawab Sanusi mantap.

Beberapa menit kemudian, Sanusi sudah duduk di meja dekat jendela besar yang mengarah langsung ke alun-alun kota. Ketika buku menu disodorkan, bola matanya tertuju ke daftar harga yang cukup untuk membuat orang biasa mengucap istighfar berkali-kali. Jika hanya mengandalkan gajinya sebagai guru honorer, mungkin ia juga perlu mencicil setiap bulan hanya untuk bisa menikmati seporsi hidangan di restoran ini. Tapi kali ini, Sanusi hanya tersenyum simpul melihatnya.

“Saya pesan makanan yang paling mahal,” katanya, menatap pelayan dengan senyum yang semakin merekah. “Sekalian minuman terbaik di restoran ini.”

Pelayan itu sempat tertegun, ia menatap Sanusi seolah ingin memastikan bahwa dirinya tidak sedang bergurau. “Baik, Pak,” katanya, dengan raut wajah penuh keraguan yang tak kunjung hilang.

“Yang paling mahal, kami punya Prime Matsusaka Rib-eye Tower, wagyu A5 yang diimpor langsung dari Prefektur Kagoshima, Jepang. Disajikan dengan saus red wine reduction dan truffle french fries. Sedangkan untuk minumannya, apakah Anda berkenan kami bawakan Merlot Reserve?”

Sanusi mengangguk mantap. “Terserah, pokoknya bawakan apa saja yang paling mahal dan enak.” ujarnya.

Meski baru pertama kali mendengar nama-nama hidangan itu, ia berusaha berlagak seolah terbiasa dengan kemewahan.

Pelayan itu mengangguk sambil berlalu. Tak berselang lama, datanglah nampan besar berisi sepiring daging steak yang ditumpuk seperti menara, dengan saus merah mengkilap yang mengucur dari sela-sela dagingnya, serta ditemani satu wadah besar kentang goreng beraroma gurih dan sebotol anggur merah tua yang dituangkan ke gelas dengan penuh kehati-hatian oleh pelayannya.

Sanusi memotong dagingnya perlahan, menyuapkan potongannya sedikit demi sedikit ke mulut. Ia menutup mata sejenak, lantunan “Eine kleine Nachtmusik” karya Mozart yang mengalun lembut dari pengeras suara turut meresap ke telinganya. Tiap suapan seolah membuat dunia berputar lebih pelan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang tak pernah ia cicipi seumur hidup. Hari itu, ia benar-benar percaya, ajian tolak miskin itu manjur, dan akan mengubah hidupnya selamanya.

***

Padahal sehari sebelumnya, Sanusi masih terbaring di kasur lantai yang lapuk dengan kapuk berhamburan dari beberapa bagian yang robek. Ia menatap langit-langit kontrakannya yang dipenuhi sawang, seraya meratapi nasibnya. Hari itu, untuk kesekian kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia baru saja pulang menggadaikan barang elektronik yang tersisa.

Maklum, setelah kedua orang tuanya meninggal, tidak banyak yang bisa diwariskan. Mobil orang tuanya terpaksa disita leasing karena dijadikan jaminan pinjaman. Usaha ikan asin milik ayahnya diambil alih secara paksa oleh pamannya. Sedangkan seseorang yang ia panggil “Abah”, secara tega menipu Sanusi dan merebut sawah peninggalan orang tuanya. Padahal rencananya, sawah puluhan hektar itu hendak ia jual untuk melunasi hutang orang tuanya kepada Haji Kemed, yang jumlahnya mencapai puluhan juta.

Upahnya sebagai guru honorer tak bisa diandalkan untuk menyambung hidup. Kadang gajinya yang cuma tiga ratus ribu lebih sedikit itu harus dirapel selama tiga bulan. Itu pun belum tentu dibayarkan penuh, kadang sisanya hanya dijanjikan dalam bentuk pahala dan iming-iming “ibadah”. Kini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sanusi bergantung dari satu aplikasi pinjol ke pinjol lain, sambil terus menggadaikan barang ke tempat Ko Afung. Setiap akhir pekan, ia selalu mengunci semua pintu rapat-rapat, berjaga-jaga jika orang-orang suruhan Haji Kemed datang menagih.

“Sial betul nasibku … ” gumamnya, sambil menghembuskan nafas pasrah.

Tekanan hidup yang menumpuk sepeninggal kedua orang tuanya seringkali membuat Sanusi berhalusinasi. Kadang ia mendengar bisikan untuk mengakhiri hidup. Namun yang lebih sering, pikirannya diselimuti hasrat membunuh paman dan abahnya yang sudah merenggut segalanya darinya. Setiap kali pikiran itu datang, kepalanya selalu berdenyut hebat dan disusul rasa mual yang membuncah, seolah kepalanya diisi ribuan suara yang saling berteriak bersahutan.

Pikirannya terdistraksi ketika matanya tertuju pada guci tanah liat di pojok ruangan. Guci tua itu baru ia beli siang tadi, dengan berbekal rasa iba ke seorang kakek yang menjualnya. Meski setelah dipikir ulang, mungkin justru dirinya sendiri yang lebih pantas dikasihani.

Kadang Sanusi menyesali sifatnya yang terlalu tidak enakan, dan enggan menolak permintaan orang lain. Itulah sebabnya guci itu kini berada di rumahnya, dan juga sebab mengapa saudara-saudaranya bisa dengan mudah memperdayanya hingga seluruh warisan orang tuanya raib.

Siang tadi, ketika pulang menggadaikan barang dari tempat Ko Afung, langit mendadak menghitam seolah ingin menumpahkan seluruh isinya. Baru separuh perjalanan menuju rumah, hujan turun deras. Sanusi buru-buru menepikan motornya ke emperan sebuah toko tua yang sudah lama tutup.

Di sana, seorang kakek renta sudah lebih dulu berteduh. Tubuhnya kurus, berselimut jas hujan plastik bening yang sobek di sana-sini. Di sampingnya tergeletak karung goni berisi macam-macam gerabah, seperti periuk, kendi, dan sebuah guci besar berwarna tanah kemerahan. Sanusi berjongkok di sebelahnya, menyandarkan tubuh ke rolling door yang basah oleh cipratan air hujan.

“Sepertinya ini pertanda,” gumam si kakek dengan suara parau.

“Maaf, kenapa, Kek?” Sanusi menoleh, mencoba memastikan apa yang didengarnya.

Kakek itu menatapnya tajam, lalu tersenyum hangat. “Kau pernah dengar Urim dan Tumim?”

Sanusi mengerutkan kening. “Belum pernah, Kek.”

“Itu dari kitab alkimia kuno,” ujar kakek itu dengan nafas yang berat, sambil menengadahkan tangannya ke tetesan air hujan. “Dua batu kecil yang dulu dipakai untuk menunjukkan arah saat manusia ragu. Tapi batu itu hanya bekerja bagi orang yang mau percaya pada pertanda.”

Ia berhenti berbicara sejenak, memandangi air yang menetes setetes demi tetes dari ujung atap toko. “Dan dua orang asing yang berteduh di tempat sama di tengah hujan deras, itu adalah pertanda baik.”

Sanusi terkekeh. “Itu cuma kebetulan, Kek. Hujan begini, lumrah bagi siapa pun berteduh di tempat yang sama.”

“Tidak ada yang namanya kebetulan, Nak,” ucap si kakek dengan suara seraknya. “Alam selalu punya cara mempertemukan dua orang pada waktu yang tepat.”

Ia menarik karungnya sedikit ke depan. “Tolonglah, beli satu saja gerabah ini dariku. Aku butuh uang untuk membelikan istriku obat. Uangmu akan menolong istriku, dan gerabah ini akan menolongmu. Alam selalu menukar sesuatu dengan yang lain.”

Mata Sanusi menatap si kakek lekat, hingga bisa melihat tetesan air hujan merambat melewati celah-celah kumis keritingnya. Setiap kakek itu berbicara, nada suaranya bukan seperti pedagang yang sedang memaksa, melainkan seperti seseorang yang sedang menguji takdir.

“Kalau gerabah itu bisa menolong, kenapa tidak kakek simpan saja untuk menolong diri kakek sendiri?” tanyanya, setengah bergurau.

Kakek itu tersenyum sinis. “Kau belum mengerti, Nak. Benda-benda seperti ini memilih pemiliknya. Dan aku yakin, gerabah ini memilihmu. Ikuti saja pertandanya.”

Sanusi terdiam sesaat. Di dalam dirinya berkecamuk antara rasa iba dan rasa curiga, antara logika dan sesuatu yang samar tapi cukup menggoda. Di sakunya hanya tersisa selembar uang seratus ribu hasil gadai barang barusan, yang hanya cukup membuatnya makan selama tiga hari. Tapi tatapan kakek itu begitu meyakinkan, seolah hujan, angin, dan waktu, sedang bersekongkol untuk mengatur pertemuan itu.

Tatapan Sanusi kemudian terarah pada sebuah guci tua yang menyembul di antara tumpukan gerabah lainnya. Guci itu tampak berbeda, bentuknya lebih ramping di leher, dengan permukaan yang tampak berkilau samar meski tertutup debu. Ada ukiran-ukiran aneh di sekelilingnya. Sekilas seperti tulisan-tulisan arab, tapi jika diperhatikan lama-lama, pola itu justru tampak menyerupai bentuk singgasana kerajaan-kerajaan kuno.

“Kalau yang itu,” ujar Sanusi pelan, menunjuk guci tanah liat berwarna kemerahan. “Berapa harganya?”

Kakek itu menatap guci tersebut sejenak, lalu tersenyum seolah sudah menebak pilihannya. “Seikhlasnya. Kalau memang guci ini ditakdirkan untukmu, harga tidak penting. Tapi kalau bukan, uang berapapun tidak akan bisa membelinya.”

Sanusi terdiam sesaat, lalu menarik nafas panjang. Entah dorongan dari mana yang membuatnya mengeluarkan sisa uang terakhirnya dan menaruhnya di tangan si kakek. “Sudahlah, Kek. Ini ambil saja, semoga istri kakek lekas sembuh.”

Kakek itu menerima dengan senyum lebar, lalu mengulurkan guci itu dengan dua tangan, penuh kehati-hatian, seolah sedang menyerahkan sesuatu yang sakral. “Rawat dengan baik, Nak. Guci ini akan membalas kebaikanmu lebih cepat dari yang kau kira.”

Sanusi mengangguk pelan, ia menerima gucinya dan langsung memasukkannya ke dalam ransel, meski dalam hatinya masih ada perasaan mengganjal karena telah membelinya. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyengat. Saat ia hendak menoleh untuk berpamitan, kakek itu sudah tak ada. Hanya terdengar sisa rintikan suara hujan yang menetes dari atap toko.

***

Jika mengingat kejadian siang tadi, Sanusi merasa benar-benar bodoh telah merelakan sisa uangnya dan percaya omong kosong si kakek bahwa guci itu akan memberi pertolongan. Jelas itu cuma akal-akalan supaya ia membeli barang dagangannya.

Sanusi beranjak dari kasur lantai dan meraih guci yang mematung di pojokan, lapisan debunya tebal, dan terdapat retakan di beberapa sisi. Ia mengangkatnya pelan, lalu menggoyang-goyangkannya sekedar penasaran. Tidak ada suara apa pun selain gesekan tanah liat sisa pembuatan yang mengeras di dalam. Namun ketika ia memutarnya perlahan dan memegangnya terbalik, sesuatu terjatuh dari dalam guci, sepotong gulungan kain putih yang terikat benang merah menggelinding di lantai.

Sanusi menatapnya lama, antara heran dan waswas. Ia meraih gulungan itu, membukanya hati-hati. Selembar kain kusam itu bertuliskan deretan aksara hitam yang seperti ditulis menggunakan arang.

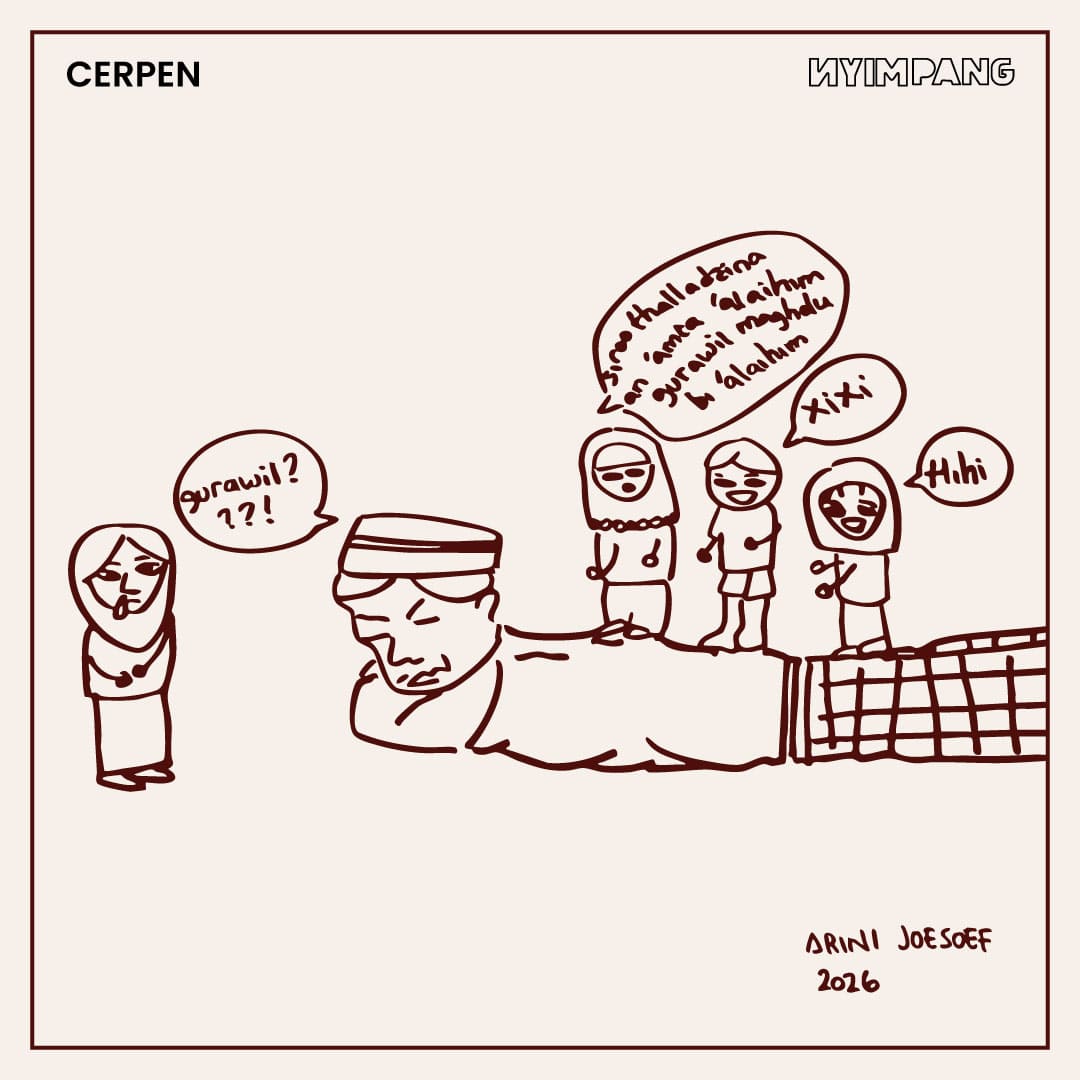

Tepat di bagian atasnya terdapat bacaan,

Ajian Tolak Miskin, bacalah tiap malam dan jangan makan lembu selama sisa umurmu.

Sanusi terkekeh pelan. “Ajian?” gumamnya sinis. Tapi di balik tawa kecilnya, ia teringat kata-kata si kakek yang menekankan kalau ia hanya perlu mengikuti pertanda untuk mencapai pertolongan.

Malam itu, dengan cahaya lilin yang menerangi seisi ruangan, Sanusi duduk bersila. Hujan di luar yang sejak tadi sore berhenti, kini berangsur turun kembali, membawa hawa dingin yang menusuk ke sekujur tubuh. Ia menatap gulungan kain itu sekali lagi, lalu menelan ludah. Mulutnya seolah bergerak sendiri, ia mulai merapal tulisan yang tertera di kain dengan terbata-bata:

Ingsun amiwiti kalawan niyat suci,

Bismillahirrahmanirrahim…

Ya Ghaniyyu, Ya Mughniyyu, Ya Razzaqu, Ya Futuh…

Ing sandhing rahsa, kawula nyembah marang karsaning Gusti,

Sedaya pepeteng nyawiji dadi cahya,

Sedaya suwalik dadi berkah.

Ana ing tembe mburi,

Rejeki kawula ora bakal kering,

Kaya banyu mili saka swarga,

Kaya purnama ngumbara ing wengi sepi.

Duh Sang Hyang kang ngasta jagad raya,

Tutup lawang nestapa saka daging kawula,

Bukak lawang kamulyan saka cahya langit.

Qul huwa Allahu Ahad,

Allahu Shamad,

Lam yalid walam yulad,

Walam yakun lahu kufuwan ahad.

Ingsun nyebut asmamu, Gusti kang ora kasat mata,

Pangeran kang ngatur napas lan nasib,

Kawula nyuwun pangreksa saka sakabehing kawudan lan kawontenan,

Saka marabahaya kang katon lan kang ora kasat mata.

Sedaya kersaning Gusti dadi pepadhang,

Sedaya pepadhang dadi kuncine kawelasan.

Suara Sanusi merendah ketika melantunkan bait terakhir. Hawa di ruangan seketika terasa lebih hangat dari sebelumnya. Saat kata terakhir terucap dari bibirnya, guci di hadapannya sekilas bergetar pelan dengan sendirinya. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba meronta keluar.

Dengan nafas tercekat, Sanusi bergegas merogoh ke dalam guci untuk memastikan, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang lembut tapi tebal, seperti permukaan kertas. Perlahan ia menarik sesuatu keluar, sampai matanya terbelalak. Segepok uang seratus ribuan yang terikat karet, kini tergenggam di tangannya.

Sanusi terpaku sejenak, matanya bergantian menatap uang itu dan guci di depannya. Jantungnya berdegup kencang, antara takjub dan takut. Ia tak tahu apakah telah membaca mantra ajaib atau memanggil lelembut yang seharusnya tidak dibangunkan.

Ia kembali merogoh ke dalam guci, dan mengeluarkan gepokan demi gepokan uang dengan tangan gemetar. Kini, sepuluh gepok uang berada di hadapannya, dengan uang sebanyak itu, satu persatu kemungkinan terbayang di benaknya. Mulai dari membayar seluruh tenor pinjol, menebus kembali barang-barangnya yang digadaikan, melunasi hutang orang tuanya ke Haji Kemed, dan yang paling membuatnya menyeringai, menyewa seseorang untuk membantunya menggugat paman dan abahnya ke pengadilan.

Setelah ia mengeluarkan semua uangnya, Sanusi tertidur kegirangan di samping guci. Bisa dibilang, malam itu merupakan tidurnya yang paling nyenyak selama beberapa bulan ke belakang. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik pelan, “Besok aku akan menyimpannya ke bank.”

***

Sanusi keluar restoran dengan iringan senyum para pelayan yang membungkukkan kepala kepadanya. Ia berjalan berlenggang seolah berhasil menaklukkan separuh dunia. Aroma daging panggang masih tertinggal di ujung lidahnya, rasa gurih dan hangatnya seperti simbol kemenangan kecil dalam hidup. Ia tak sabar menunggu malam tiba, untuk mengamalkan ajian itu kembali, mungkin kali ini hasilnya akan lebih banyak, pikirnya.

Namun malam itu berbeda. Sanusi mengulangi apa yang dilakukan malam sebelumnya. Ia duduk bersila di depan guci, membaca ajian itu berulang kali hingga suaranya serak. Tapi anehnya tak ada uang yang keluar lagi dari dalam guci, meski sudah ia rogoh berulang kali.

“Ingsun amiwiti kalawan niyat suci … ”

Ia ulangi berkali-kali. Lagi dan lagi. Tapi guci itu tetap diam. Tidak ada getaran, tidak ada hawa hangat yang menyelimuti, tidak ada uang yang muncul. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa diperdaya. Matanya kembali tertuju ke gulungan kain itu dengan seksama.

“Jangan makan lembu selama hidupmu.”

Membaca kalimat itu, membuat urat-urat di lehernya menegang. Ia menelan ludah dan mengingat potongan daging yang disantap sepulang dari bank. Ia tak tahu daging apa yang disajikan restoran mahal itu, tapi mendadak perutnya terasa mual.

“Tidak mungkin hanya karena itu … ” gerutunya, kesal.

Ia berdiri. Matanya memerah. Nafasnya memburu. Tatapannya terpaku pada guci di lantai.

“Dasar penipu!” serunya.

Sanusi mengangkat guci itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke lantai hingga pecah berserakan. Suara pecahannya memantul ke dinding dan menimbulkan gema nyaring ke seluruh sudut ruangan.

Seketika, dunia berputar cepat. Sanusi terhuyung, kemudian ambruk ke lantai. Perutnya mual, kepalanya berdenyut tak karuan. Ia menekan dadanya, mencoba bernafas sebisa mungkin, tapi udara terasa membeku. Pandangannya perlahan mengabur, namun sedetik kemudian ia terperanjat mencoba sadarkan diri. Tangannya meraih ponsel jadul di samping bantalnya. Ia melihat tanggalnya masih sama seperti hari kemarin, saat ia meratapi nasib sepulang menggadaikan barang dari Ko Afung.

Mulut Sanusi menganga lebar, ia masih berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sanusi menatap layar ponsel itu sangat lama, seolah tengah menyadari sesuatu. Ia merasa bukan kali pertama me

ngalami kejadian seperti ini. Dan diantara rasa pusing tujuh keliling dan mual itu, hasrat membunuh abah dan pamannya semakin membara. Lebih besar dari sebelum-sebelumnya.